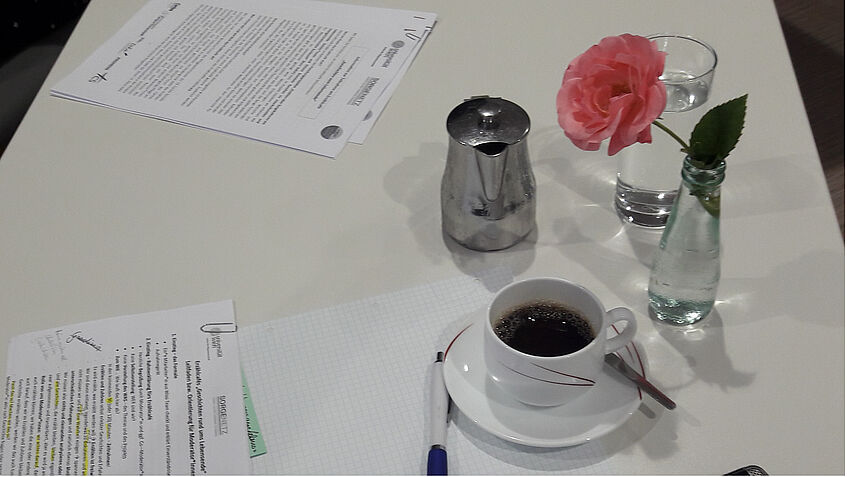

Tisch der Moderatorin eines Erzählcafés © SoKuL

Erzählcafés zu "Geschichten vom Lebensende"

Überblick

- Menschen, die sich in Ausbildung zu pflegenden Berufen befinden, erhalten mit Erzählcafés zum Thema „Geschichten vom Lebensende“ einen Raum, sich gemeinsam mit Bürger*innen, insbesondere alten Menschen mit und ohne Demenz über ihre beruflichen und privaten Erfahrungen zu Sterben, Tod und Trauer auszutauschen.

- Dabei wird auch diverses und transdisziplinäres Wissen zum Umgang mit Tod und Trauer in der Gesellschaft generiert und ausgetauscht.

- Die Wissenschafter*innen wollen auch zeigen, dass sich das Erzählcafé als eine qualitative narrative Methode besonders gut eignet, um vielfältiges Wissen abseits dominanter Narrative sichtbar zu machen.

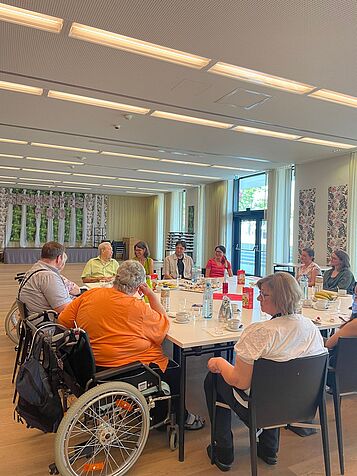

Im Rahmen des Citizen-Science Projektes „Erzählen über Sorgekulturen am Lebensende“ (SoKuL) bekamen Studierende und Schüler*innen, die sich zu pflegenden Berufen ausbilden, den Raum, über ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen mit dem Sterben zu erzählen. Darüber hinaus wurden auch Bürger*innen, insbesondere alte Menschen und Personen, die mit einer Demenz leben, einbezogen, um einen diversen, interkulturellen und intergenerationalen Austausch zu ermöglichen.

Ein Team um die Pflegewissenschafterin Katharina Heimerl wollte mit sogenannten „Erzählcafés zum Lebensende“ einen wertfreien Raum schaffen, indem gemeinsam mit den Teilnehmenden vielseitiges Wissen zu Sorgekulturen am Lebensende geschaffen werden kann. Projektmitarbeiterin Barbara Pichler erläutert die Ziele des im Rahmen des Sparkling Science Programms finanzierten Forschungsprojekts: „Zum einen möchten wir transdisziplinäres Wissen unter der Berücksichtigung von Kategorien wie Alter, Generation, und Geschlecht zu Sorgekulturen am Lebensende schaffen. Zum anderen wollen wir auch die Methode der Erzählcafés als eine narrative Gruppenmethode im Kanon der qualitativen sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden etablieren“. Die Forscher*innen nahmen mithilfe von Diktiergeräten auf, was in den Erzählcafés besprochen wurde, um dies später auszuwerten.

Rahmenbedingungen der Erzählcafés

Daher wurden 3 Erzählcafés mit Schüler*innen des Caritas Ausbildungszentrum für Sozialbetreuungsberufe, mit Studierenden des FH Campus Donaustadt, mit Bürger*innen, Großteils älteren Menschen, und mit Selbstvertreter*innen der Gruppe PROMENZ durchgeführt. Die Schüler*innen der Sozialbetreuungsberufe waren meist zwischen 30 und 50 Jahre alt und auf dem zweiten und dritten Bildungsweg, während die Studierenden tendenziell in ihren 20ern waren. „Um in einem Erzählcafé tatsächlich ins Erzählen zu kommen, braucht es einen offenen, wertfreien und vertrauensvollen Resonanzraum“, erklärt Katharina Heimerl, „das war insofern zunächst etwas herausfordernd, als dass die Schüler*innen und Studierenden als Teil einer Lehrveranstaltung an den Erzählcafés teilnahmen. Da Schule und Universität ein Kontext sind, wo Leistungen zu erbringen und auch zu bewerten sind, mussten wir hier besonders darauf achten, einen Raum zu schaffen, der bewertungsfrei ist.“

Um diesen Resonanzraum zu kreieren, in dem Teilnehmende erzählen können, gibt es klare Grundsätze, die die Begegnung im Erzählcafé regeln. Barbara Pichler erklärt, dass es wichtig sei, der erzählenden Person wirklich zuzuhören. Darüber hinaus soll das Erzählte nicht bewertet oder über persönliche Erlebnisse diskutiert werden. „Es geht nicht um richtig oder falsch, jede Person ist Expert*in ihrer eigenen Lebensrealität“, so die Wissenschafterin. „Auch redet eine Person so lange, bis sie selbst sagt, dass sie mit der Geschichte fertig ist“, ergänzt Katharina Heimerl. Erzählen ist freiwillig, es sind zwar alle Teilnehmenden dazu eingeladen, ihre Geschichten zu teilen, doch es ist kein Muss.

Um zu gewährleisten, dass dieser wertschätzende und erzählungsfördernde Raum während des gesamten Erzählcafés bestehen bleibt, gibt es stets eine*n Moderator*in und eine*n Co-Moderator*in, die das Café leiten und gegebenenfalls auch eingreifen. „Am Ende einer Erzählung bedarf es immer auch einer Resonanz seitens der Moderator*innen. Das kann etwa eine Rückfrage oder eine kurze Zusammenfassung sein. Es ist sehr wichtig, dass es immer zwei Moderator*innen gibt, da es immer passieren könnte, dass eine erzählte Geschichte einem*einer der Moderator*innen so nahe geht, dass er*sie diese Resonanz nicht mehr geben kann. Dann kann die zweite Person einspringen“, erklärt Katharina Heimerl.

Erzählcafés als demokratische Methode

Die Voraussetzungen und Regeln, unter denen Erzählcafés stattfinden, tragen zu einer Atmosphäre bei, durch die eine Begegnung auf Augenhöhe gefördert und Hierarchie abgebaut wird. „Erzählen kann jede*r, egal ob Schüler*in, Wissenschafter*in oder sonst jemand“, so Barbara Pichler. „Darüber hinaus kann jede Person lernen, ein*e Moderator*in zu sein, und ein Erzählcafé kann an den unterschiedlichsten Orten stattfinden, etwa in Pflegeheimen, Bibliotheken, Museen oder sogar an öffentlichen Plätzen“, erzählt sie weiter. Daher sind die Erzählcafés sehr flexibel einzusetzen und können zu den verschiedensten Themenschwerpunkten gehalten werden, solange sie alle Teilnehmenden betreffen. Besonders hierbei ist, dass durch einen derart offen gestalteten Erzählraum diverseste Blickwinkel und Erfahrungen, jenseits gängiger Klassifizierungen, ausgedrückt und mitgeteilt werden können.

Es kann jedoch auch vorkommen, dass sich gesellschaftliche Machtverhältnisse im Erzählcafé manifestieren. „Es kann durchaus passieren, dass sich einzelne Menschen sehr viel Raum nehmen und ausschweifend erzählen. Dann ist die Frage, ob wir als Moderator*innen das, nach den Regeln des Erzählcafés, zulassen, oder im Sinne der Gerechtigkeit und Fairness, nach der alle die Möglichkeit haben sollen, zu Wort zu kommen, auch eingreifen“. Hier sei ein freundliches Eingreifen seitens der Moderierenden möglich, und durch ein in Resonanz gehen mit den Erzählenden würden sich diese auch öfters bewusst, dass bereits viel Raum eingenommen wurde und dieser nun wieder für andere geöffnet werden kann.

Erzählcafés als Reflexionsraum für Schüler*innen und Studierende der Pflegeberufe

Bevor die Wissenschafter*innen die intergenerationalen Erzählcafés mit älteren Personen, Personen mit Demenz und Schüler*innen und Studierenden in Ausbildung zu Pflegeberufen anboten, führten sie diese zunächst nur für die angehenden Pfleger*innen durch. „Die Erzählcafés bieten eine große Reflexionsmöglichkeit für die Personen in Ausbildung zu Pflegeberufen“, so Katharina Heimerl. „Die Schüler*innen haben ihre eigenen Erfahrungen mit Sterben und Tod und tragen auch unglaubliche Trauergeschichten mit sich herum. In der Ausbildung gibt es aber oft nicht ausreichend Raum, um diese zu bearbeiten, den konnten wir mit den Erzählcafés schaffen“.

Da in den Erzählcafés zum Lebensende schwierige Themen aufkommen können, setzten sich die teilnehmenden Schüler*innen und Studierenden nach den Cafés zusammen, um gemeinsam über die Dinge, die dort passierten und die sie gelernt haben, zu reflektieren. „Gerade jene Teilnehmenden, die beim Erzählen sehr viel Trauer ausdrücken, sagen in der Reflexion, dass sie es als unglaublich erleichternd empfanden, ihre Geschichten zu teilen“, so Katharina Heimerl. Darüber hinaus erzählten die Schüler*innen in den Reflexionsrunden, dass sich durch die Erzählcafés ihre Haltung zum Thema Tod und Sterben verändert hat. „Einige berichteten, die Scheu verloren zu haben, mit den Pflegeheim-Bewohner*innen über das Sterben und den Tod zu sprechen, und dass sie sich besser auf Gespräche mit Pflegebedürftigen zu dem Thema einlassen können“, erzählt Barbara Pichler. „In den Erzählcafés haben die Schüler*innen auch die Erfahrung gemacht, wie wichtig das ganz bewusste Zuhören in der Pflege ist, wo der Fokus oft nur auf dem Tun liegt“. Auch konnten Schüler*innen und Studierende durch die Teilnahme lernen, offene anstelle geschlossener Fragen zu stellen und somit besser ins Gespräch zu kommen.

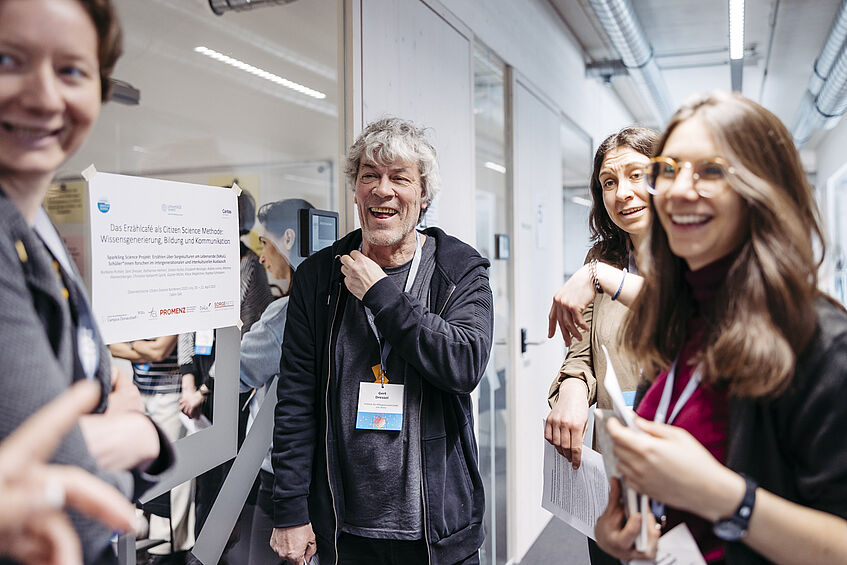

Projektmitarbeiter*innen Gert Dressel und Evelyn Hutter bei der Cititzen Science Konferenz. © Nina Danninger Photography

Durch das Zuhören vieler verschiedener Erfahrungen mit Tod und Trauer lernten die Teilnehmenden über die Bandbreite an Möglichkeiten, mit diesem Thema umzugehen, wie Katharina Heimerl erklärt: „Wir haben immer wieder Geschichten von Leuten gehört, denen vom Umfeld gesagt wurde, dass sie nicht ‚richtig‘ trauern. Es gibt enge gesellschaftliche Vorstellungen davon, was richtiges oder falsches Trauern ist. Was wir in den Erzählcafés tun, ist ein Gegenprogramm dazu, weil wir anerkennen, dass es eine Vielfalt an Trauer, Sorgekultur und Umgang mit dem Lebensende gibt, welche wir nicht in ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ kategorisieren“.

Interkulturelle und intergenerationale Brücken schlagen

Einige Identitätskategorien, wie etwa kulturelles Umfeld oder Alter, die oftmals dazu verwendet werden, Differenzen zwischen verschiedenen Gruppen herzustellen, konnten im Zuge des Forschungsprojektes auch immer wieder aufgehoben werden. „Wenn eine 20-Jährige von dem Tod ihres Vaters erzählt und ein 80-Jähriger daneben sitzt und sagt, dass seine Erfahrungen nach dem Tod des Vaters unglaublich ähnlich waren, ist es, als würde diese Differenz von 60 Jahren plötzlich nicht mehr existieren“, erzählt Barbara Pichler. Auch gibt es Beispiele, wie ein Teilnehmer durch Beschreibung von Beerdigungsriten in Indien an jene erinnert wurde, die er im ländlichen Bereich in Österreich bei der Beerdigung seiner Großmutter miterlebt hatte. „Es ist schön durch solche Beispiele zu sehen, wie Differenzen aufgebrochen werden und Personen, die ganz unterschiedliche Leben führen, doch sehr ähnliche Erfahrungen haben und miteinander in Resonanz kommen können“, so die Pflegewissenschafterin.

Film und Teaching Cases

Im Zuge des Projektes wurde auch ein didaktischer Film über die Erzählcafés gedreht, welcher nachempfinden möchte, was dort passiert. „Im Zuge dessen gab es mehrere Reflexionsrunden zu den Erzählcafés und zum Projekt selbst“, so Heimerl. Barbara Pichler erklärt weiter: „Es ist einfach eine tolle Unterstützung für den Unterricht in den Pflegeberufen oder auch in meiner Lehre, wenn durch einen 15-minütigen Film vermittelt werden kann, um was es in den Erzählcafés geht. Hiermit kann auch auf ganz andere Weise die Atmosphäre vermittelt werden, als wenn nur ein Vortrag darüber gehalten wird“.

Hinter den Kulissen des Filmdrehs © SoKuL

Zudem entwickelt das Team aktuell Teaching Cases , das sind einzelne ausgewählte und anonymisierte Geschichten, die in den Erzählcafés erzählt wurden. Die Teaching Cases sollen in einem Band veröffentlicht werden und so für den Unterricht zur Verfügung stehen. Das Buch wird auch einen Vorschlag enthalten, wie im Unterricht in der Reflexion der Geschichten vorgegangen werden kann.

Sterben in die Mitte der Gesellschaft holen

„In dem Projekt geht es auch darum, Sterben, Tod und Trauer ein stückweit wieder in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen“, so Barbara Pichler. Und obwohl eigentlich viele gesellschaftliche Organisationen, wie etwa Polizei, Schule, Kindergarten, von dem Thema betroffen sein können, wären diese dann oft unzulänglich darauf vorbereitet, mit Erfahrungen zum Lebensende umzugehen. „Dabei ist das Sterben ein Teil des Lebens, der ein sozialer, spiritueller, psychischer sowie körperlicher Prozess ist, der nicht in den Bereich der professionell Sorgenden abgeschoben werden kann. Es gibt eine Bewegung, die sich Compassionate Communities nennt, der es darum geht, Sterben, Tod und Trauer wieder in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Hier wird auch davon ausgegangen, dass Gesellschaften weicher und wärmer werden, wenn diese Themen wieder besprochen werden und deren Mitglieder in Resonanz miteinander gehen können“, führt Katharina Heimerl aus. Auch hier leisten die Erzählcafés einen großen Beitrag dazu, diese Themen untereinander wieder aufgreifbar und erzählbar zu machen. (ht)

Eckdaten zum Projekt

- Titel: Erzählen über Sorgekulturen am Lebensende. Schüler*innen und Citizen Scientists forschen im interkulturellen und intergenerationalen Austausch.

- Laufzeit: 10/2022 – 09/2025

- Projektteam: Katharina Heimerl, Evelyn Hutter, Gert Dressel, Elisabeth Reitinger, Barbara Pichler (Verein Sorgenetz)

- Beteiligte und Partner*innen: Verein Sorgenetz, Caritas Ausbildungszentrum für Sozialbetreuungsberufe, CS-Caritas Socialis, Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, PROMENZ, FH Campus Donaustadt

- Institut: Institut für Pflegewissenschaft

- Finanzierung: BMBWF/OeAD - Sparkling Science 2.0

Publikationen

- Pichler, B., Dressel, G., Hutter, E., Reitinger, E., & Heimerl, K. (2023). The Storytelling Café as a Citizen Science Method: Generating knowledge, communication and education. Proceedings of Austrian Citizen Science Conference 2023 — PoS(ACSC2023), 442, 016. https://doi.org/10.22323/1.442.0016