Quelle: Pexels.com / CC0

Gutes Sterben – was bedeutet das, und wie kann es gelingen?

Überblick

- Das Forschungsprojekt „Sterbewelten in Österreich“ erforscht die Bedeutung von „gutem Sterben“ aus Sicht der professionell Sorgenden: der Pflegenden, Ärzt*innen, Therapeut*innen, Heimhilfen und anderen Berufsgruppen.

- Respekt vor dem intuitiven Wissen während des Sterbeprozesses ist ein zentraler Aspekt des Projektes. Professionell Sorgende brauchen angemessene Reflexionsräume, damit diese so wichtige Aufgabe gut gemeistert werden kann.

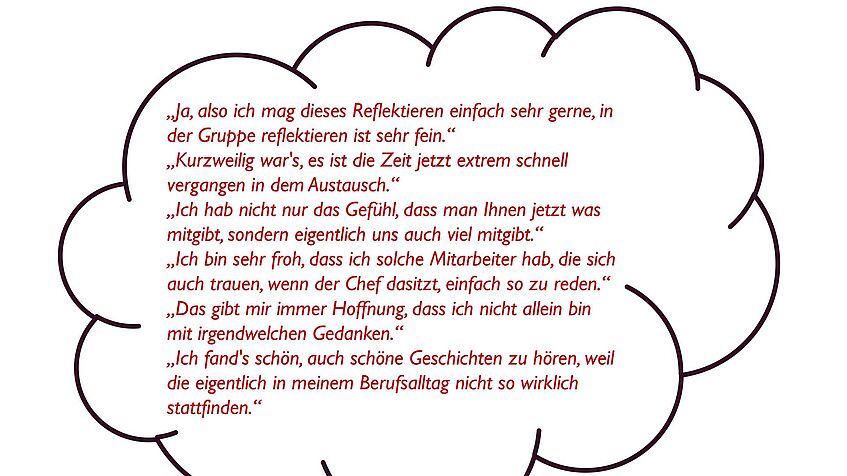

- Die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen betroffenen Berufsgruppen während des Projektzeitraums produzierte dabei Wissen und hilfreichen Austausch, von dem die Teilnehmenden bereits vor Veröffentlichung der Studie profitieren konnten.

Was bedeutet gutes Sterben? Wie in Österreich gestorben wird und wie professionell Sorgende den Sterbeprozess wahrnehmen, erforschen Katharina Heimerl und ihr Team vom Institut für Pflegewissenschaft im Rahmen einer partizipativen Studie. Hierbei werden Probleme mit den betroffenen Pflegenden, Ärzt*innen, Therapeut*innen, Heimhilfen und anderen Berufsgruppen gemeinsam bearbeitet, statt von der Forschung im Alleingang gelöst. Gruppengespräche zeigen deutlich, wie wichtig – und rar – der Raum für Austausch und Reflexion für Mitarbeiter*innen in der Regelversorgung tatsächlich ist.

In Österreich gibt es inzwischen eine relativ gut ausgebaute, spezialisierte Palliativversorgung. Doch die allermeisten Menschen sterben nicht auf Palliativstationen, sondern auf allgemeinen Stationen im Krankenhaus und in Pflegeheimen. Auch Menschen, die zuhause sterben, werden meist nicht von Spezialist*innen der Palliativversorgung betreut, sondern von der Hauskrankenpflege gemeinsam mit Hausärzt*innen.

Wo, wie und mit wem wird gestorben?

In der so genannten Regelversorgung, also den Krankenhäusern, Pflegeheimen und der Hauskrankenpflege, sind die Mitarbeiter*innen täglich mit dem Sterben konfrontiert, und werden damit oft alleine gelassen. Dieser Tatsache wird bisher gesellschaftlich oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Katharina Heimerl nennt diese Menschen, die in der Regelversorgung tätig sind, die „professionell Sorgenden“. Diese stehen im Zentrum der von ihr geleiteten Studie, die in einem ersten Teil zuvor bereits die Perspektive von Sterbenden erforscht hatte.

Die meisten Menschen – zwischen 60 und 80 Prozent – wünschen sich, zuhause zu sterben, international wie auch in Österreich. Das Verhältnis ist in der Realität jedoch umgekehrt, die meisten Personen sterben in Institutionen. Diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist eine Seite des Problems. Eine andere ist, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf spezialisierte Palliativversorgung (der englische Fachbegriff lautet palliative care) gerichtet wird. Mitarbeiter*innen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in der häuslichen Betreuung erfahren hingegen zu wenig Unterstützung und Begleitung.

Nicht dem Leben mehr Jahre geben, sondern den Jahren mehr Leben (Cicely Saunders, Motto der Palliativversorgung)

„In der palliative care steht die Idee der Therapiezieländerung im Zentrum: am Lebensende geht es nicht um das Lebensverlängern um jeden Preis, sondern um die Lebensqualität. Therapiezieländerung klappt nur, wenn sich das ganze Team, gemeinsam mit den Patient*innen und den Angehörigen darauf verständigt. Dazu braucht es neben fachlichem Wissen vor allem palliative Haltung“, so Katharina Heimerl: „die Bereitschaft, zu reden, die Hand zu halten, die Angehörigen am Krankenbett zu versammeln und eine Atmosphäre zu schaffen, in der Sterbende gut gehen können. Und es braucht Besprechungsmöglichkeiten.“

Viel ‚Sterbewissen‘, noch nicht genug Palliativkultur

Katharina Heimerl betont: „Auf kardiologischen Stationen – um nur ein Beispiel zu nennen – gibt es viel Sterbewissen, denn die dort Arbeitenden sehen viele Menschen sterben: doch Sterbewissen ist nicht gleich Palliativkultur“. In der Palliativkultur ist neben Weiterbildung und personellen Ressourcen vor allem die Organisationskultur wichtig. Genau das ist hier gemeint: dass professionell Sorgende sich die Zeit nehmen können, etwa mit den Patient*innen zu reden, und der eigenen Intuition zu folgen, wenn es um den Zeitpunkt des Sterbens geht. Ob das möglich ist oder nicht, hängt an den Führungskräften. Die Mesoebene, die Team- und Organisationsebene, war zentral für das Forschungsprojekt Katharina Heimerls, die selbst aus der Organisationsentwicklung kommt. Und die Organisationskultur ist wichtig, um auch die Pflege wieder attraktiver zu machen.

„Die tragende Berufsgruppe der Pflege hadert zurzeit besonders mit ihren Arbeitsbedingungen. Nicht nur Gehaltserhöhungen sind zentral, um sie stärker zu motivieren, sondern vor allem ein wertschätzendes Arbeitsumfeld. Moral distress - moralischer Stress – bezeichnet psychische Reaktionen auf moralische Herausforderungen, vor allem in der Gesundheitsversorgung, und er entsteht zum Beispiel dann, wenn die Pflegenden mit dem, was sie für richtig halten, an Grenzen innerhalb ihrer Organisation stoßen. Aktuell ist dieser moral distress einer der wichtigsten Gründe für Pflegende, den Beruf zu wechseln“, erläutert Heimerl.

Einen sehr belasteten Bereich zur Mitarbeit zu motivieren, war eine Herausforderung

Die Forschung startete im Februar 2020, doch der unmittelbar folgende, erste harte Lockdown während der Corona-Pandemie machte zunächst den Zugang zu Krankenhäusern und Pflegeheimen unmöglich. Die Gruppengespräche mussten daher online stattfinden – aus ethischen Gründen wurde damit jedoch bis zum Sommer 2020 gewartet, um das überlastete Gesundheitspersonal nicht noch zusätzlich zu belasten. „Nicht zu schaden ist einer der wichtigsten Grundsätze in der Forschungsethik. Einen ohnehin schon sehr belasteten Bereich zur Mitarbeit in unserem Forschungsprojekt zu motivieren, war daher eine der größten Herausforderungen“, so Heimerl.

Im Sommer stießen die Forscher*innen dann jedoch auf sehr positive Resonanz, denn Gesprächsbedarf war nach diesen harten ersten Monaten der Covid-19-Pandemie in großem Ausmaß vorhanden. „Besprechungen und Räume für Austausch wurden während der Krisenzeiten als erstes eingespart, dabei entlasten genau diese das Personal sehr. Gerade die Forschung mit Gruppenmethoden ermöglicht aber solchen Austausch und wurde daher sehr geschätzt“, berichtet Katharina Heimerl.

Die durch die Pandemie bedingten neuen Methoden der Online-Gruppengespräche, sowie Gruppengespräche mit Masken, erschwerten es zwar, jene Atmosphäre der Nähe und Offenheit herzustellen, die für erfolgreiche Gruppengespräche benötigt wird. Hilfreich dafür waren allerdings lang etablierte Vertrauensbeziehungen des Forscher*innenteams, mit Türöffner*innen, die bereits ein standing in der Organisation hatten. Diese Türöffner*innen waren selbst Mitarbeiter*innen auf Leitungsebene der Einrichtungen und halfen den Forscher*innen dabei, die Gruppen zusammenzustellen, in denen schließlich diskutiert wurde. Insgesamt wurden acht Gruppengespräche durchgeführt – zwei in Präsenz mit Atemschutzmaske, sechs online.

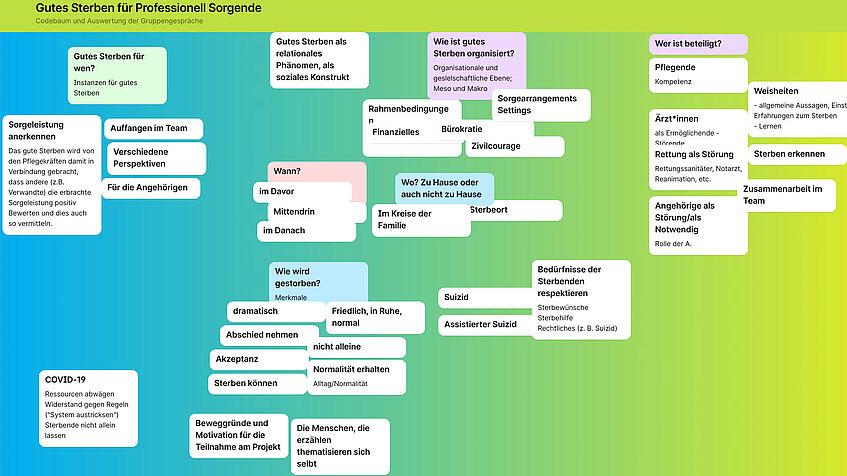

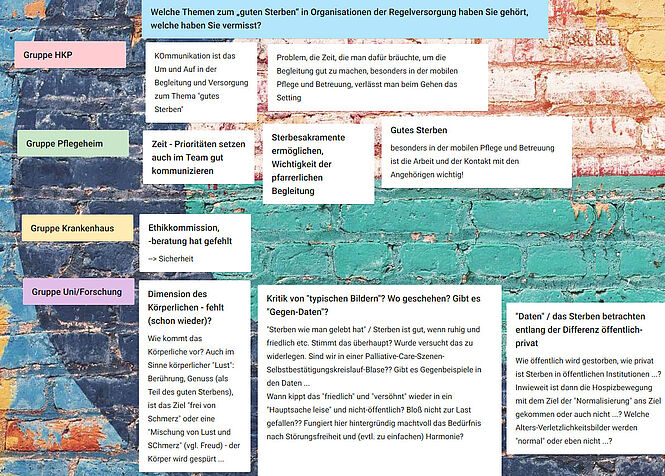

Der Gesprächsimpuls in der Gruppe lautete: „Bitte erzählen Sie von einer Geschichte oder Situation, in der es um gutes oder nicht gutes Sterben ging und die Sie nachher noch beschäftigt hat“. Dazu hatten alle Teilnehmer*innen viel zu sagen, von Suiziden im Krankenhaus, die als sehr belastend erlebt wurden, bis hin zu schönen und berührenden Momenten beim Sterben zuhause, bei denen die professionell Sorgenden rechtzeitig erkannten, dass es jetzt ums Sterben geht, und die Familienmitglieder am Sterbebett versammelten, um den Sterbenden zu begleiten. Das Bewusstwerden über das bereits vorhandene intuitive Sterbewissen ist laut Katharina Heimerl eines der wichtigsten Projektergebnisse.

Und dann war klar, es wird nicht mehr lang dauern

„In den sehr berührenden Gesprächen gab es schon das eine oder andere Mal Tränen. Gruppenmethoden haben das Potential, dass die Teilnehmer*innen einander gegenseitig trösten und entlasten“, berichtet Katharina Heimerl.

In einem Gruppengespräch erzählte ein Physiotherapeut von einer Situation mit einer älteren Patientin, in der er Angst gehabt hatte, etwas falsch gemacht zu haben. Die ebenfalls am Gespräch beteiligte Ärztin dieser Patientin bestätigte den Therapeuten jedoch in seinem Handeln und konnte ihm damit auch Trost und Entlastung im Rahmen dieses Gruppengesprächs bieten. Das interdisziplinäre Arbeiten mit Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen, die einander in so großen Institutionen oft kaum persönlich kennen, könne laut Heimerl sehr erhellend und gleichzeitig sehr bereichernd für alle Beteiligten sein.

„Für die eigene Intuition und das implizite Wissen um den Moment des Sterbens haben viele Sorgende zu wenig Wertschätzung“, ergänzt sie weiter: „Dabei ist es ein zentraler Aspekt guten Sterbens, eine Situation zu schaffen, in der in Ruhe gestorben werden kann. Voraussetzung ist, dass die professionell Sorgenden erkennen, dass das Sterben begonnen hat. Auch das ist eine Erkenntnis im Rahmen unserer Studie.“

Die ‚caring institution‘

Das Forschungsprojekt konnte so einen Reflexionsraum eröffnen, hinter dem ein Entwurf der kanadischen Politikwissenschaftlerin Joan Tronto steht: damit gute care stattfinden kann, braucht es eine caring institution. Wichtig dabei ist, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten bekannt sind, auch die der Mitarbeiter*innen, der professionell Sorgenden – nicht nur die der Patient*innen und Angehörigen. „Wenn die unterschiedlichen Berufsgruppen ihre Perspektiven darlegen und einander zuhören und gehört werden, ist das meist schon Teil der Lösung“ erklärt Heimerl weiter: „Konflikte werden dabei als wesentlicher Aspekt von care anerkannt. Die Vorstellung von und das Bedürfnis nach Harmonie sind dabei nicht hilfreich. Konflikte sind Teil von Pflegebeziehungen, in dieser schweren Lebensphase sind sie unvermeidbar. So ist beispielsweise Zorn ein Ausdruck der Verarbeitung und eine Phase der Trauerarbeit. Wenn schlechte Nachrichten vermittelt werden, entstehen in dieser Phase des Zorns mitunter Konflikte. Insbesondere die Angehörigen hadern oft mit dem Tod und wollen ihre Geliebten nicht gehen lassen. Die Sterbenden selbst sind dabei oft schon bereit zu gehen. Es braucht Räume, in denen all diese Gefühle und Konflikte in Form von Reflexion und Gesprächen verarbeitet werden können.“

Katharina Heimerl, Barbara Egger, Patrick Schuchter, Klaus Wegleitner (Hg.) (2021): Sterbewelten. Die Perspektive der Betroffenen auf ‚gutes Sterben‘. Esslingen: der hospiz verlag. © der hospiz verlag

Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun

Die Forscher*innen kommen zu dem Schluss: Die Palliativkultur muss auch in den Einrichtungen der Regelversorgung Eingang finden. Die Therapiezieländerung muss gemeinsam beschlossen werden. Es muss also entschieden werden, dass es jetzt nicht mehr um Heilung geht, sondern um Begleitung. Letztendlich ist auch das immer mit Ressourcen verbunden – und das Thema Sterben verdient mehr Ressourcen. Katharina Heimerls Forschung wurde vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank als Grundlagenforschung gefördert: vorrangiger Adressat war somit die Wissenschaft selbst. Auch Politiker*innen, die das Gesundheitswesen mitgestalten, sind wertvolle Rezipient*innen – vor allem haben jedoch die professionell Sorgenden in der Regelversorgung, also die Teilnehmer*innen der Forschung selbst, die Ergebnisse mit großem Interesse verfolgt und diskutiert. Ihre Rückmeldungen sind in den Forschungsbericht eingeflossen. In Lehrveranstaltungen wurden die Ergebnisse ebenfalls diskutiert und weitergegeben.

„Was es braucht, ist den Respekt und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft dafür, dass die Regelversorgung so viel ‚Sterben schultert‘ und über so viel ‚Sterbewissen verfügt‘“, resümiert Katharina Heimerl: „Dann erst kann eine gute Kultur des Sterbens, wie sie in der spezialisierten palliative care bereits gelebt wird, auch in der Regelversorgung ankommen.“ (er)

Eckdaten zum Projekt

- Titel: Sterbewelten in Österreich II. Die Perspektive der professionell Sorgenden in der Regelversorgung auf "gutes Sterben"

- Laufzeit: 02/2020 – 07/2021

- Protjektteam: Katharina Heimerl (Projektleitung), Gert Dressel, Barbara Egger, Elisabeth Reitinger, Ilona Wenger

- Projektpartner: Institut für Ethik und Recht in der Medizin/IERM, Universität Wien (Ulrich Körtner, Stefan Dinges), Institut für Höhere Studien/IHS (Science, Technology and Social Transformation), Karl-Franzens-Universität Graz, Katholische Privatuniversität Linz

- Institut: Institut für Pflegewissenschaft

- Fördergeber: Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank