© Fair Play Jam / Fotografin Danielle Unéus

Weiße Normen und Spieldesign

Überblick

- Viele Spiele, von Brettspielen hin zu Online-Games, vermitteln auf subtile Art Narrative, die Weiße Menschen als überlegene Norm konstruieren und damit rassistische bzw. koloniale Vermächtnisse transportieren.

- Selbst Gamedesigner*innen, die aktiv daran interessiert sind, inklusive und nicht-rassistische Spiele zu gestalten, stoßen oft an ihre Grenzen, da diese strukturellen Ungleichheiten sehr tief in der Gesellschaft verwurzelt sind.

- Workshops, interaktive Veranstaltungen oder speziell entwickelte Lernunterlagen können dabei helfen, solche – oft unbewusste – Konstruktionen kritisch zu reflektieren und zu überwinden.

In europäischem Gamedesign werden Weiße Normen, also die vermeintliche Überlegenheit von Weißen Menschen, häufig unkritisch reproduziert. Diese unkritische Reproduktion baut auf einer langen kolonialgeschichtlichen Tradition auf, „Weiße“ als moralisch überlegene „Race“ darzustellen, im Gegensatz etwa zu Schwarzen, Indigenen und Asiatischen Gruppen. Bisher existiert nur wenig Forschung, die diese Weißen Normen in Spielen im europäischen Raum kritisch betrachtet. Hier setzt Kommunikationswissenschafter*in Sabine Harrer mit dem Projekt „White Play“ an, das sich auf verschiedenen Ebenen ansieht, inwiefern diese Weißen Normen in der Spieleindustrie und -wissenschaft weitertransportiert werden.

In der Forschungsliteratur werden Begriffe wie Weiß, Indigen und Schwarz häufig großgeschrieben, um aufzuzeigen, dass es sich hierbei um rein sozial konstruierte Kategorien handelt, die nichts mit tatsächlichen Eigenschaften von Menschen zu tun haben. Die Beforschung von Weißen Normen beschränkt sich zumeist auf kolonisierte Regionen, wie etwa dem amerikanischen Kontinent. In Europa, der Geburtsstätte von rassistischen Weißen Normen, findet jedoch wenig historische Aufarbeitung ebendieser Normen statt, obwohl sie das Leben von sowohl dadurch privilegierten Weißen Menschen als auch dadurch diskriminierten Menschen bis in die Gegenwart beeinflussen. Während Menschen, die als ‚Weiß‘ angesehen werden, als normal und unauffällig gelten, sind Menschen, bei denen dies nicht der Fall ist, in Weißen Mehrheitsgesellschaften stets als ‚anders‘ markiert und erfahren in vielen alltäglichen Situationen Nachteile. Ein Beispiel ist etwa, dass nicht-Weiße Personen viel häufiger ungerechtfertigten Polizeikontrollen und polizeilicher Gewalt ausgesetzt sind, schlechtere medizinische Versorgung erhalten und mehr Hürden im Zugang zu Bildung bewältigen müssen. Dabei wird der Fokus berechtigterweise häufig auf das Leid gerichtet, das von Weißen Normen erzeugt wird. Allerdings stellt sich auch die Frage, wie Weiße Normen überhaupt funktionieren, was sie stark macht, und wie sie aktiv konfrontiert und boykottiert werden können. Das betrifft die Gesellschaft im Allgemeinen, und die Spielewelt im Speziellen.

Deshalb hat es sich Sabine Harrer zur Aufgabe gemacht, in vier Arbeitspaketen verschiedene Aspekte im Hinblick auf Weiße Normen und Rassismen in der Spieleindustrie zu bearbeiten. Dabei analysiert Kommunikationswissenschafter*in Harrer die theoretischen Kontexte in der Spielewissenschaft, erhebt die Sichtweisen von Spieleentwickler*innen zum Themenkomplex empirisch, untersucht wie Narrative Weißer Machtstrukturen in europäischen Spielen wiedergegeben werden, und bearbeitet aktiv den sozialen Einfluss vom Spielemachen.

Zunächst widmete sich Kommunikationswissenschafter*in Harrer also einer Auseinandersetzung mit dem Spielen auf theoretischer Ebene. Dabei untersuchte Sabine Harrer besonders die Begriffe Play und Games aus einer kritisch euroweißen Perspektive genauer. Hierbei erforscht Harrer die Lücken und Verzerrungen, die es etwa bei Definitionen dieser Begriffe in der europäischen Spielewissenschaft gibt: „In der Literatur ist es häufig so, dass Spiele und Spielen mit Spaß und positiven Erlebnissen gleichgesetzt werden. Das ist ein Problem, weil die Gleichung „Spiel = Spaß“ ausblendet, dass durch das Spielen eine Beziehung zwischen verschiedenen Subjekten oder Subjekten und Objekten hergestellt wird. Dabei tun sich etwa folgende Fragen auf: Wer spielt, womit, nach wessen Regeln? Hier geht es um Machtdynamiken, und diese stehen nicht in einem kulturellen Vakuum, sondern orientieren sich an gesellschaftlich vorhandenen Machtdynamiken.“

Diese kritische Öffnung des Begriffs ermöglicht es dann auch aktuelle Spiele als Fortschreibung von Kolonialität zu sehen: „In Brettspielen, vor allem im deutschen Raum, gibt es zum Beispiel vielfach das Muster, koloniale Gewalt in abstrahierter Form nachzuspielen. Man nimmt in diesen Spielen immer die Rolle von Kolonialfürsten oder anderer als Europäisch/Weiß kodierter Helden ein, während unterdrückte Völker und Landstriche symbolisch ausgeblendet oder ‚verregelwerkt ‘ werden“, erklärt Kommunikationswissenschafter*in Harrer. „Wenn man die geschichtliche Realität berücksichtigt, wird klar, dass Spielen real oft auch mit Schmerz, Ausbeutung und Ausschluss verbunden ist, und dass dieser Schmerz auch damit zu tun hat, wie sich Europa als ‚Zivilisation‘ selbst erfunden hat.“ Diese Geschichte wird aktuell auch im digitalen Alltag weitergeschrieben, wenn etwa in Videospielen zumeist Weiße Protagonist*innen die Hauptheld*innen sind. Diese einseitig verzerrten Definitionen zeigen eine gewisse Deutungshoheit unkritischer Weißer Sichtweisen auf, die auch Ausdruck des strukturellen Machtgefüges sind, in dem sowohl Wissenschafter*innen als auch Spieleentwickler*innen sich befinden. Weiße Normen haben also auch eine Auswirkung auf Wissenschaft: Game Studies die Weißen Normen keine Bedeutung zuschreiben, helfen quasi mit, das existierende rassistische Machtgefälle zu stabilisieren. Das passiert schlicht und einfach durch die Abwesenheit des Themas innerhalb der Forschungslandschaft.

Empirische Erhebung: Interviews mit Spielentwickler*innen

Zusätzlich führte Harrer eine empirische Studie mit an der Thematik interessierten Spielentwickler*innen im europäischen Raum durch. Dabei wurden die Spielentwickler*innen zu ihren Sichtweisen interviewt. „Hier geht es darum, die Stimmen rund um Entwicklung von Spielen zu hören. Ich möchte Erzählungen, Selbstnarrative und Emotionen erfassen, die Menschen in der Spieleindustrie, die sich aktiv den rassistischen Voreingenommenheiten stellen möchten, zum Ausdruck bringen. Mir geht es darum, zu verstehen, welche Strategien für Solidarität und Gleichstellung es in Europa gibt und was Weiße Menschen gerade machen, um sich dem Thema zu stellen oder auch nicht zu stellen“. Im Zuge der Interviews zeigte sich, dass der Diskurs Weißer Menschen sehr oft ein auf Hoffnung gerichteter ist, während Erzählungen von nicht-Weißen Menschen, die versucht haben, antirassistische Werte in Studios zu vertreten, meist von Frustration aufgrund der zahlreichen Hürden durchzogen sind.

„Bei den Gesprächen mit Weißen Personen war auch auffallend, dass das Problematisieren von Weißen Privilegien oftmals zu einem Unwohlsein führt, welches es kaum möglich macht, das problematische Weißsein konstruktiv zu besprechen. Die Diskussionen wurden dann in vielen Gesprächen auf die Gender-Ebene gelenkt, etwa indem darauf hingewiesen wurde, dass viele Frauen im Studio arbeiten“, erklärt Sabine Harrer. Dabei sei es aber zu kurzsichtig, persönliche Schuldzuweisungen zu machen: „Solche Dynamiken sind Ausdruck von einer systemischen Hürde, daher sind individuelle Schuldzuweisungen nicht angebracht. Es braucht wahnsinnig viele Ressourcen, um diese Vorurteile zu bearbeiten, denn wir als Weiße Menschen lernen in unserem gesamten kulturellen Leben kaum, mit Weißsein kritisch umzugehen. Uns fehlen im Alltag das Verständnis und die Begrifflichkeiten dafür. Stattdessen wird strukturelles Weißsein, also die Vorherrschaft von Weißsein als Norm und Ideal, überall gefördert.“

Eine Einladung zur Übernahme von Verantwortung ist wesentlich konstruktiver. Daher kooperierte Harrer auch mit der Anitrassismus NGO Anti-Racist Forum Finnland, die eine durch das Projekt finanzierte Workshopreihe konzipierte, die speziell an Menschen in der Spieleindustrie adressiert ist. „Die Teilnehmer*innen der Interviewstudie konnten sich somit aussuchen, ob sie einen finanziellen Betrag oder eine Teilnahme an einer Workshopreihe als Kompensation erhalten möchten“, so Wissenschafter*in Sabine Harrer. Zahlreiche Interviewpartner*innen entschieden sich für die Teilnahme an diesem speziell für sie konzipierten 4-teiligen Workshop, sowohl da es in ihrem Interessensbereich lag als auch weil es sonst für viele Spielentwickler*innen kaum die Möglichkeit gibt, an auf Spieldesign ausgerichteten Antirassismus-Workshops teilzunehmen.

Hürden in der Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen

Die Schwierigkeiten, sich von diesen tiefgreifenden Vorurteilen zu lösen, merkt auch Harrer selbst: „Für mich persönlich als jemand, der das Privileg hat sich im akademischen Kontext damit auseinanderzusetzen und Ressourcen aktiv dafür einzusetzen, merke ich immer mehr, wie wahnsinnig schwierig es ist sich – therapeutisch ausgedrückt – tatsächlich davon zu heilen. Diese Vorurteile gehen ungemein tief in die Emotionen, da wir uns alle permanent in dieser rassistischen Umgebung befinden und Werte der Weißen Vorherrschaft von klein auf inhalieren.“ Durch das ununterbrochene Hineinsozialisieren in diese Wertestruktur bräuchte es auch ein Raussozialisieren, das nur sehr langsam und somit auch, etwa für Anti-Rassismus Aktivist*innen, sehr frustrierend von statten gehe.

Ein Beispiel für rassistische blinde Flecken der Wissenschaft ist etwa, das Weißen Wissenschafter*innen vermittelt wird, sie können und dürfen alles wissen. „So etwas fällt erst im Austausch mit anderen Arten von Wissen auf. Etwa wenn ich gemeinsam mit der Sámi Wissenschafterin Outi Laiti im Games-Kontext arbeite, und merke, dass ihre Indigenen Methoden besser geeignet sind, gewisse wissenschaftliche Fragen zu beschreiben und zu bearbeiten als jene, die mir als Weiß sozialisierter Forscher*in zur Verfügung stehen.“ Gemeinsam mit Laiti arbeitet Harrer an einer Studie, die ihre seit 2018 bestehende wissenschaftliche Partnerschaft in Hinblick auf Interdisziplinarität, Solidarität und Nachhaltigkeit im Race-Kontext beleuchtet.

Inspirierende gemeinsame Projekte wie jene mit Outi Laiti sind strategisch wichtige Partnerschaften in einer akademischen Landschaft, in welcher die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Weißen Machtstrukturen gemeinhin als tabu oder optional aufgefasst wird. „Manche Gespräche mit anderen Weißen Wissenschafter*innen, die Ängste in die Arbeit hineinlesen, und das bloße Erwähnen von rassistischer Selbstsozialisation als zu prekär empfinden, können verunsichernd wirken. Oft wird suggeriert, sich mit dem Themenkomplex auseinanderzusetzen sei etwas Verbotenes oder Extremes“, führt Sabine Harrer aus. Mit Hinblick auf die Strukturperspektive machen solche Ängste durchaus Sinn. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Verdrängung rassistischer Kapitel der Europäischen Kolonialgeschichte bemerkbar. Das merkt man zum Beispiel im Vergleich zu der relativeren Offenheit der Wissenschaft rund um das Thema Gender und Frauenrechte, wobei Queere und Nicht-Binäre Perspektiven hier auch häufig ausgeschlossen werden. Im Game Studies Kontext wird ‚Diversität‘ oft synonym mit Frauenrechten verwendet. Obwohl jeder spielende Körper aber sowohl Gender als auch Race hat, wird Letzteres in der Wissenschaft häufig ausgeblendet und gilt daher als ‚radikal‘.

Analyse Weißer Machtstrukturen

Im dritten Arbeitspaket der Wissenschafter*in geht es um die Analyse von Weißen Machtstrukturen in den Spielen selbst. Hierbei wird analysiert, inwieweit Spiele auf koloniale Werte zurückgreifen. Ein Beispiel hierfür sei etwa die Fantasie des einsamen Weißen Helden, der mit der Waffe Gerechtigkeit in die Welt bringt.

Konkret sieht Harrer sich an, wie stark derartige Muster in Europäischen Spielen vertreten sind, die trotz ihrer rassistischen kolonialverherrlichenden Thematik immer noch als Kultklassiker verehrt werden . Wie andere koloniale Brettspiele arbeitet das simple Würfelspiel „Stern von Afrika“ mit der Abstraktion von kolonialer Gewalt, indem sie nur indirekt angedeutet wird. Spieler*innen arbeiten sich durch eine antiquierte Landkarte von Afrika, welche von klischeehaften Abbildungen übersät ist. Die Beziehung, die zwischen den Spieler*innen angeregt wird ist kompetitiv und kapitalistisch motiviert, und entspricht somit den Prinzipien des Europäischen Kolonialismus. Sich den rassistischen Mustern geliebter Spiele bewusst zu stellen und ihre Unschuld in Frage zu stellen bedarf einer Art Trauerprozess. Ziel ist es dabei nicht, das geliebte Spiel ad acta zu legen, sondern die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins, das den problematischen Beitrag anerkennt, den solche Spiele für die Zementierung Weißer Normen leisten.

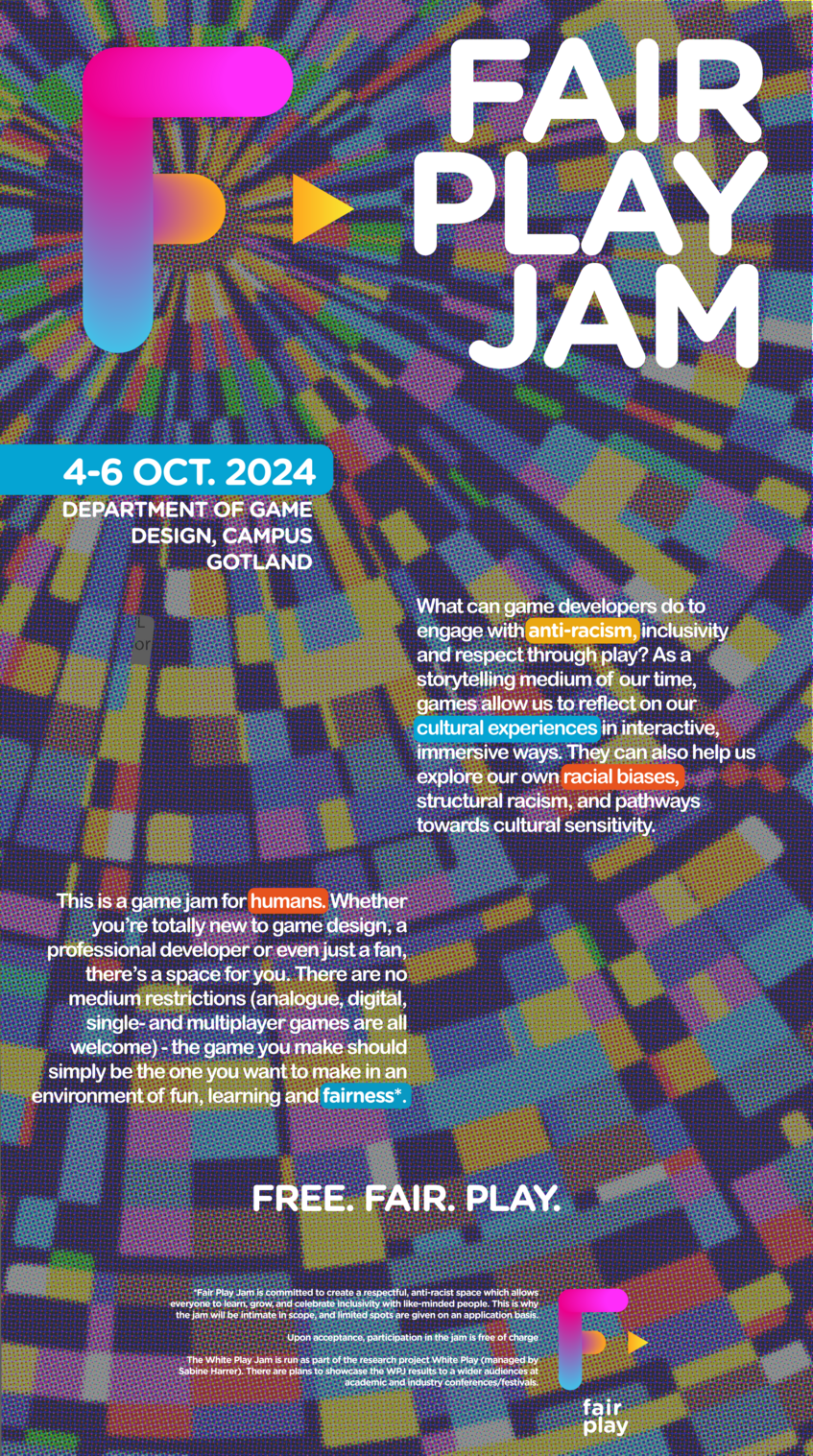

Fair Play Game Jam

Im Rahmen des vierten Arbeitspaketes, das sich mit gesellschaftlichen Auswirkungen von Spielekreation auseinandersetzt, organisierte Sabine Harrer gemeinsam mit Sàmi Forscherin Outi Laiti einen dreitägigen Fair Play Game Jam an der Universität Uppsala. Game Jams haben ein ähnliches Format wie Hackathons, bei dem sich Teams zur Entwicklung eines Spiels formen, wobei ein gewisses Thema vorgegeben ist. „In unserem Fall lag der Themenschwerpunkt eben auf Weißsein und Antirassismus“, so Kommunikationswissenschafter*in Harrer.

Bevor die Teilnehmenden ihre eigenen Spiele entwickelten, die hier angesehen werden können, gab es Input durch einen Workshop zu Antirassismus, Weißsein und individueller Aufarbeitung durch die Antirassismus-NGO Anti-Racist Forum Finland. Der Medienaktivismusforscher Leonardo da Costa Custodio sprach im Rahmen dieses Workshops über die gesellschaftlichen Auswirkungen, die Spiele haben können. „Er erwähnte, dass gesellschaftlicher Impact auch ein individueller Wachstumsprozess, wie etwa die Wahrnehmung von Problemen der Teilnehmenden des Game Jam, sein kann“, erinnert sich Sabine Harrer. „Zu Beginn der Planung des Fair Play Jams legten wir auch fest, dass es ein erfolgreicher Impact ist, dass der Games Jam überhaupt stattfindet, alles darüber hinaus ist Luxus.“

Wichtig bei der Organisation des Game-Jams war für Sabine Harrer auch die Frage, wie ein ethischer Umgang mit dem Machtgefälle zwischen einer Weißen und einer Indigenen Positionierung innerhalb des Organisationsteams aussehen kann. „Zwar können wir die strukturellen Hierarchien, in denen wir agieren nicht auflösen, es macht aber schon einen Unterschied, ob und wie wir mit diesen materiellen Ungleichheiten arbeiten. Ein Verhalten, das in Forschungskonstellationen wie unserer oft unbewusst passiert ist, dass der Weiße Part den Indigenen Part kurz befragt und dann diese Daten für die eigene Forschung ‚erntet‘. Solidarität bedeutet, einen Raum für fairen Austausch auf Augenhöhe schaffen, der für beide Seiten real-materielle Zukunftsperspektiven bietet. Letzteres haben wir mit dem Game-Jam versucht, auch indem wir ihn als Inkubationsort für neue gemeinsame Design- und Wissenschaftsprojekte benutzt haben“, so Harrer.

© Fair Play Jam / Fotografin Danielle Unéus

Fair Play Handbuch

Aus der Kooperation mit Leonardo da Costa Custodio entstand auch ein Handbuch, das sich an Kinder und Jugendliche richtet und in Englischer und Finnischer Sprache publiziert wurde. Das Buch gliedert sich in fünf kurze Kapitel, wobei es zu jedem Kapitel auch kleine Übungen gibt, die dabei helfen sollen, sich kritisch mit der Weitergabe rassistischer Vorstellungen in Spielen auseinanderzusetzen. Die beiden Wissenschafter*innen führten dabei ihre Perspektiven zu kritischer Weißseinsforschung zusammen mit Game Design und Game Studies, wobei der Inhalt niederschwellig aufbereitet ist. „Vor allem in der kritischen Medienbildung gibt es für Schulen bereits viele Lernunterlagen etwa zu Gender und Inklusion, zu Rassismen in Spielen gab es aber zumindest im Europäischen Raum noch nichts. Daher war es für uns wichtig, hier etwas zu kreieren, was sowohl in Schulen als auch von sonst an dem Thema interessierten Menschen verwendet werden kann“, so Harrer.

Sowohl das finnische Medieninstitut, das maßgeblich an der Veröffentlichung des Handbuches beteiligt war, als auch zahlreiche Lehrende der Mittelstufe in Finnland reagierten sehr positiv auf das Handbuch. „Das zeigt, dass wir hier wirklich eine Lücke füllen konnten und ermöglicht den Lehrer*innen, internalisierten Rassismus innerhalb des Unterrichts überhaupt thematisieren zu können.“

Zwar kann kein Projekt eine gesamtgesellschaftliche Transformation zu einer weniger rassistischen Gesellschaft bewerkstelligen, jedoch hofft Kommunikationswissenschafter*in Sabine Harrer durch Kenntnisse der aktuellen Debatten in der Spieleentwicklung und Spieletheorie, sowie durch Interventionen wie dem Fair Play Games Jam und dem Fair Play Handbuch Räume zu schaffen und Impulse zu setzen, mit denen ein kritisches Betrachten Weißer Machtstrukturen leichter möglich wird. (ht)

Eckdaten zum Projekt

- Projekttitel: White Play

- Laufzeit: 06/2021 – 06/2024

- Projektteam: Sabine Harrer, Gerit Götzenbrucker

- Beteiligte und Partner*innen: Dr. Leonardo da Costa Custodio (Åbo Akademi Universität Turku), Dr. Outi Laiti (Helsinki Universität), Anti-Racist Forum Finland, Dr. Niklas Nylund (Finnish Museum of Games)

- Institut: Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

- Finanzierung: FWF – Der Wissenschaftsfonds.

Downloads

Dateigröße: 14.2 MB

Publikationen

- Harrer, S., Tuomas Harviainen, J., Linderoth, J., Sjöblom, B., & Frank, A. (2023). Where Are the White Perpetrators in All the Colonial Board Games? A Case Study on Afrikan Tähti. In Representing Conflicts in Games (1st ed., pp. 171–187). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003297406-14

- Harrer, S., Laiti, O. (2023). Outside the Racist Nostalgia Box: Rethinking Afrikan tähti’s Cultural Depictions. In: The Journal of Games Criticism, Vol. 5, Bonus Issue A. https://gamescriticism.org/2023/08/22/harrer-laiti-5a/