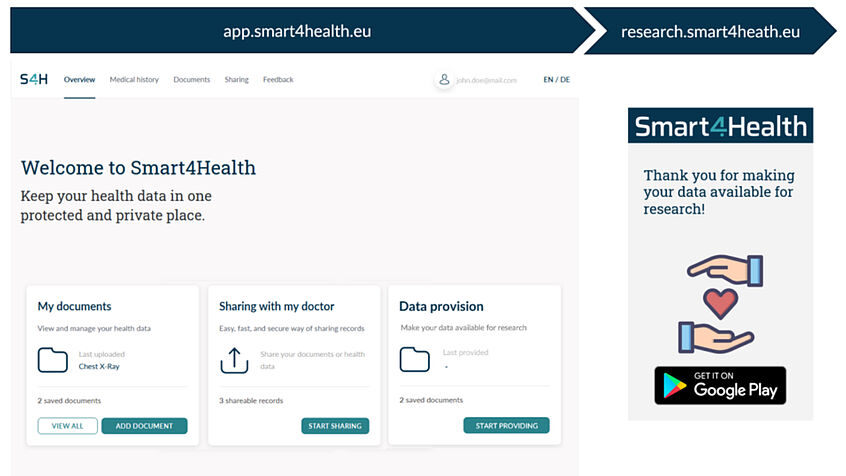

Das Forschungskonsortium Smart4Health entwickelt eine mobile App, die es ermöglicht Gesundheitsdaten EU-weit zu verwalten, zu teilen und der Forschung zur Verfügung zu stellen. © Smart4Health

Auf dem Weg in den digitalen Gesundheitsraum

Überblick

- 18 Partner aus Europa und den USA arbeiten im Projekt smart4health an einer EU-weiten digitalen Gesundheitsdatenplattform.

- Am Ende des Forschungsweges steht nicht das fertige Produkt, sondern ein „skalierbarer Prototyp“.

- Ein Team von SozialwissenschafterInnen der Universität Wien versucht die Bedürfnisse, Anforderungen und Bedenken der BürgerInnen zu artikulieren und projektinterne „Konversationspunkte“ herzustellen.

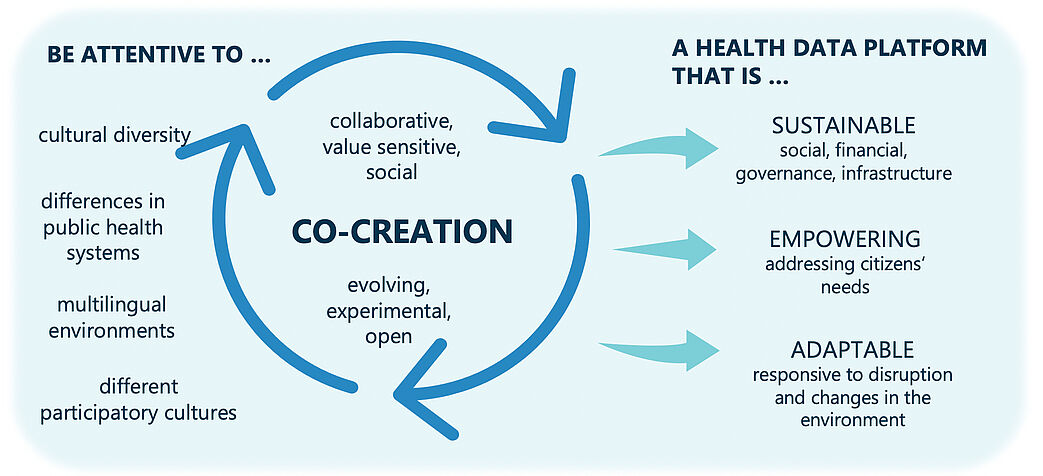

Eine EU-weite App-Architektur für digitale Gesundheitsdatenverwaltung. Nichts weniger ist das Ziel des internationalen Projekts Smart4Health, bestehend aus Software-EntwicklerInnen, ExpertInnen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, medizinischen ForscherInnen und SozialwissenschafterInnen. Letztere sorgen vor allem für das Einbringen gesamtgesellschaftlicher Aspekte.

Irgendwann werden wir alle wieder reisen. Dann erwischt mich vielleicht beim Wanderurlaub auf Zypern eine bakterielle Infektion, und weil ich weder Griechisch noch Türkisch spreche, habe ich große Probleme, der behandelnden Ärztin mitzuteilen, dass ich gegen Sulfonamid-Antibiotika allergisch bin. In einem solchen Fall könnte Smart4Health Leben retten.

„Das Forschungsprojekt Smart4Health hat eine Vision“, erläutert Ulrike Felt vom Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien, einem der 18 Partner des Horizon-2020-Projekts. „Wir wollen mit einer europaweiten von BürgerInnen mitgestalteten Gesundheitsdatenplattform dazu beitragen, den digitalen europäischen Gesundheitsraum zu realisieren, durch den sich Europas BürgerInnen frei bewegen, begleitet – wenn sie das wollen – von ihren Gesundheitsdaten. Das Ziel ist eine bessere medizinische Versorgung.“ Ich kann der zypriotischen Ärztin also erlauben, auf meine digitale Krankenakte zuzugreifen; so erfährt sie von meiner Allergie und kann darauf Rücksicht nehmen.

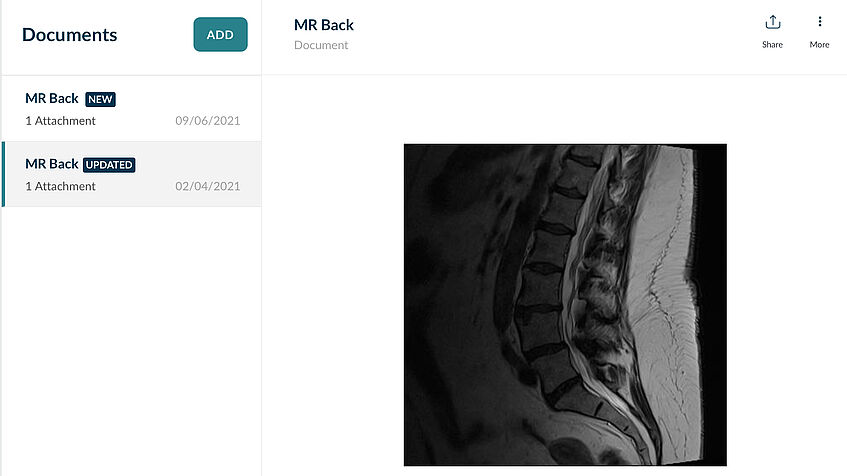

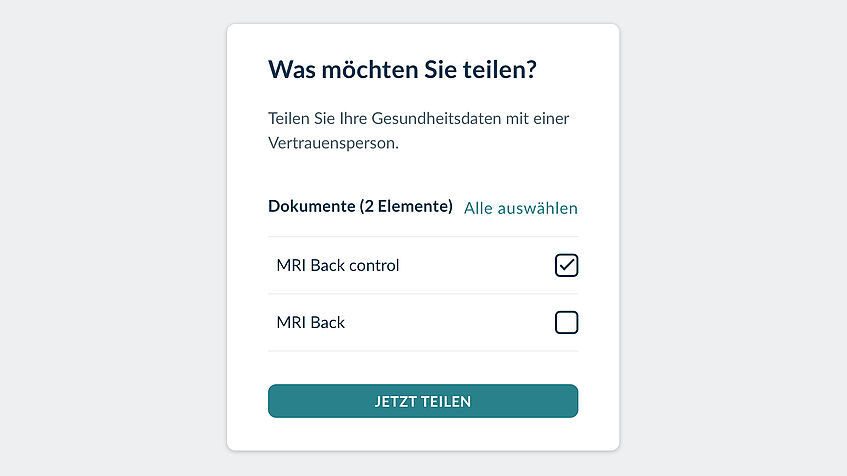

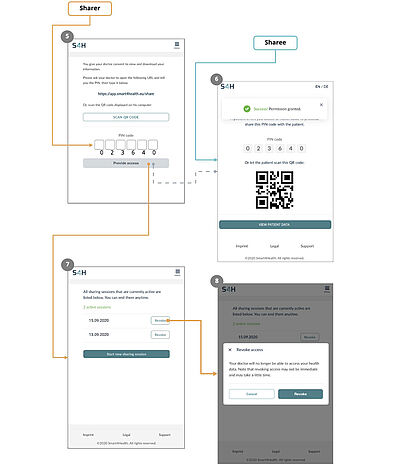

Mit dem Projekt wird der Prototyp einer EU-weiten digitalen Datenplattform erstellt, auf die man nicht nur eigene Gesundheitsdaten (etwa existierende Electronic Health Records [EHR]) hochladen kann, sondern die es auch erlaubt, andere, etwa durch die Verwendung von iWatches oder FitBits selbst erzeugte oder im Rahmen von (physio-)therapeutischen Behandlungen erhobene Daten darauf zu speichern und anderen zugänglich zu machen. Dies könnten dann etwa ÄrztInnen sein, denen BürgerInnen Einblick in ihre Gesundheitsdaten geben, aber auch WissenschafterInnen, denen man Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen kann.

Die Grundidee ist so bestechend einfach wie in der Umsetzung unglaublich komplex: Nicht zuletzt deshalb arbeiten an diesem Projekt Software-EntwicklerInnen, ExpertInnen aus dem Gesundheits- und Medizinbereich sowie SozialwissenschafterInnen eng zusammen. „Der Prototyp soll möglichst viele Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der BürgerInnen schon im Design und in der Entwicklung einfangen“, erläutert Ulrike Felt. „Die Bürgerin, der Bürger soll ein zugängliches Produkt erhalten, das nicht nur technologisch, sondern auch sozial robust ist.“ In diesem sehr großen Projekt, ergänzt die Projektmitarbeiterin Susanne Oechsner, sei es eine zentrale Aufgabe der SozialwissenschafterInnen, „Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen herzustellen, das Setzen von Beziehungen zu ermöglichen, Konversationspunkte herzustellen“.

Entstehen soll, verdeutlicht Projektmitarbeiter Robin Rae, „eine Plattform-Infrastruktur, die verschiedene Datenquellen miteinander verbindet und eine Bereitstellung dieser Daten ermöglicht, etwa für ÄrztInnen, TherapeutInnen oder auch für die Forschung“.

Es ist eines unserer Ziele, ein gemeinsames Verständnis zu finden

Das ist in Anbetracht der europäischen Sprachen- und Gesundheitssoftwarevielfalt schon in technologischer Hinsicht eine gewaltige Herausforderung; doch den SozialwissenschafterInnen geht es darüber hinaus darum, „diese technologischen Visionen in Bezug zu Befürchtungen und Erwartungen der BürgerInnen zu setzen“, betont Ulrike Felt. „Jeder Projektpartner hat eigene Vorstellungen: Die SoftwareentwicklerInnen haben bestimmte Visionen, Erfahrungen und Know-How, die health-care professionals und die Forschungseinrichtungen haben ihre eigenen Bedürfnisse und Perspektiven, und dann kommen auch noch wir daher und sagen, das ist alles gut und schön, aber aus BürgerInnenperspektive würde die vorgeschlagene Lösung folgendes und folgendes und folgendes Problem mit sich bringen. Denn die BürgerInnen haben ja auch Erfahrungen, etwa mit Skandalen auf Datenschutzebene.“

Bildergalerie

Die SozialwissenschafterInnen haben die Aufgabe, viele Perspektiven in Einklang zu bringen. „Unsere Rolle im Projekt“, erklärt Susanne Oechsner, „besteht weniger darin, fertige Antworten zu geben, als Fragen aufzumachen. Es gibt Bereiche, da scheint alles klar zu sein, doch wenn wir anfangen, bestimmte Begriffe, Herangehensweisen oder Lösungsvorschläge in Frage zu stellen, zieht das häufig sehr viele Konsequenzen nach sich. Man könnte sagen, eines unserer Ziele ist es, ein gemeinsames Verständnis zu finden.“

Das sei eine zwar geschätzte, aber auch unbequeme Position, ergänzt Robin Rae: „Wir öffnen Unklarheiten, doch zugleich müssen wir wissen, an welchen Knackpunkten unser Input gefordert ist. Das sind wichtige gemeinsame Lernerfahrungen.“

Wir übersetzen den Input der BürgerInnen in das, was TechnikerInnen als user requirements bezeichnen

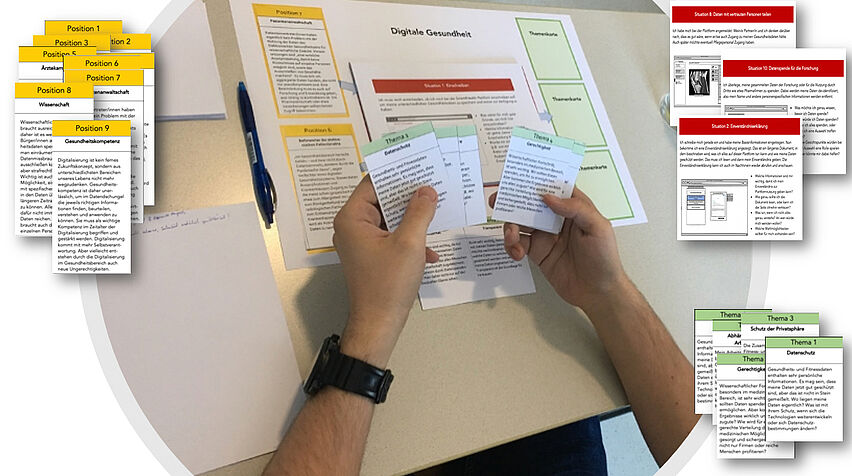

Ulrike Felt und ihr Team verfolgen einen stark qualitativen Zugang an das Projekt; sie erstellen also keine Mengengerüste, sondern sehen sich mit kleinen Gruppen oder auch Einzelpersonen an, wie bestimmte Projektdetails und -fragestellungen von BürgerInnenseite bedacht werden. „Welche Fragen, welche Erfahrungen, welche Zugänge tauchen da also auf? Und diesen Input versuchen wir dann in das zu übersetzen, was TechnikerInnen als user requirements bzw. performance criteria bezeichnen“, skizziert Ulrike Felt den Arbeitsablauf. Da der Plattformprototyp mittlerweile schon recht viele Funktionalitäten beinhalte, sei es möglich, immer mehr Aspekte und Features auszuprobieren. Doch technologische Komplexität verursacht potenzielle Ausgrenzung, gibt Felt zu bedenken: „Welche Voraussetzungen sind nötig um eine solche Plattform sinnvoll zu nutzen? Brauche ich ein Smartphone? Wie viel technisches Grundverständnis muss ich mitbringen, wie viel Bildung? Und wen schließen wir durch solche Voraussetzungen potenziell aus? Wenn wir die Erwartungen an die Plattform hinaufschrauben, können aufgrund der Anforderungen große, noch nicht bedachte Ungleichheiten entstehen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Plattform im Prinzip positive Auswirkungen hat, müssen wir uns fragen: Für wen? Wer zieht Vorteile daraus? Ältere Menschen haben am meisten Gesundheitsdaten anzubieten, aber wie gelingt es uns, dass eine solche technische Option für diese Gruppe auch zugänglich und verständlich ist? Da gibt es viele Hürden, auch bei motivierten Personen, die erst durch die vielen Testläufe sichtbar werden.“ – „Es muss uns klar sein, dass wir notwendigerweise Ausschlüsse produzieren, die wir reflektieren und zur Diskussion stellen müssen“, bekräftigt Susanne Oechsner. „Der European citizen im Allgemeinen existiert in dieser Form nicht – wir müssen uns in verschiedene spezifische Lebenswelten hineinversetzen.“

Wir bemerken, dass Vorbehalte betreffend Datenschutz keine absoluten, sondern institutionelle Sorgen sind

Das Prinzip der Interoperabilität gilt für das Projekt Smart4Health nicht nur auf technischer, sondern vor allem auf soziokultureller Ebene. Die nationalen Gesundheits- und Sozialversicherungssyteme sind organisch über Jahrzehnte gewachsene Strukturen – die technologische Gleichschaltung wäre weder möglich noch erwünscht. „Also müssen wir Raum für Differenz schaffen und bedenken, wie all diese nationalen Systeme funktionieren“, erläutert Ulrike Felt. Der Datenschutz ist dabei nur eine von vielen Herausforderungen. „Wie anonymisieren oder pseudonymisieren wir Daten wenn sie für die Forschung verwendet werden sollen, wie könnte der Datenzugriff aussehen, wie können wir die nationalen Systeme zueinander kompatibel machen, und gibt es dafür überhaupt Bereitschaft? Da stehen uns noch große Diskussionen bevor.“ Doch Susanne Oechsner ist zuversichtlich: „Wir bemerken, dass Vorbehalte betreffend Datenschutz keine absoluten Sorgen sind, sondern sich auf die Frage beziehen, wer die Daten verwenden kann“, erklärt sie. „Es gibt Institutionen, denen vertrauen Menschen eher als anderen; viele Menschen würden ihre Gesundheitsdaten einem österreichischen oder europäischen Forschungszentrum zur Verfügung stellen, einem außereuropäischen vielleicht eher weniger. Wir haben im Moment die Möglichkeit, uns über einen langen Zeitraum im Detail anzusehen, wie Menschen zu ihren Gesundheitsdaten stehen, und das ist absolut faszinierend.“

Diskussionen, wie sie in Österreich über die Elektronische Gesundheitsakte ELGA geführt wurden, stoßen bei KollegInnen, die zu anderen Gesundheitssystemen forschen, auf Verwunderung. „Zu Beginn von ELGA war einer der Gründe für die ablehnende Haltung, dass BürgerInnen befürchteten, sie würden dann etwa keine unabhängige zweite Meinung mehr einholen können. Das konnten meine KollegInnen aus England nicht nachvollziehen, denn dort, so wurde argumentiert, ist man froh, wenn man zeitnah überhaupt einen Arzttermin bekommt“, erzählt Ulrike Felt. Das ist nur ein Beispiel. Die Gesundheitskulturen sind also auch auf dieser Ebene höchst unterschiedlich, und all diese Aspekte müssen bei der Konstruktion und Implementierung einer solchen Gesundheitsdatenplattform berücksichtigt werden.

Mitunter artikulieren die befragten BürgerInnen auch Probleme, an die noch niemand gedacht hatte. „Manche sagen, ich würde mir das schon gern ansehen, aber bevor ich das tue, will ich wissen, wie ich mich aus dieser Liste oder dieser Datenbank austragen kann“, erinnert sich Robin Rae.

Die Sichtweise auf das Projekt hat auch methodische Konsequenzen, denn die SozialwissenschafterInnen arbeiten vor allem mit qualitativen Erhebungen. „Dadurch können wir die konkreten Motive für eine kritische Haltung oder Ablehnung besser verstehen“, erklärt Ulrike Felt. „Wir versuchen zuzuhören und herauszufinden, wozu die Leute eigentlich genau Nein sagen. Oft verwehren sie sich nicht gegen die Grundidee, sondern gegen eine bestimmte Ausführung der Idee.“ Und dies eröffnet auch den teilnehmenden BürgerInnen einen Raum, um über solche Fragen nachzudenken und zu diskutieren, was von den meisten als sehr positiv und wertschätzend hervorgehoben wird.

Die politische Realisierung einer europaweiten Gesundheitsdatenplattform braucht sicher noch einiges an Zeit. „Wir eröffnen einen Möglichkeitsraum, indem wir einen skalierbaren Prototypen bauen, der dem Prinzip nach funktioniert“, meint Ulrike Felt. „Die nationalen Gesundheitssysteme werden zweifellos Reibungspunkte erzeugen, doch zugleich ist die Verknüpfung von Menschen- und Datenmobilität eines der großen Zukunftsthemen.“ Der Weg ist also noch weit. „Doch wenn wir die Datenplattform als lebendige Ressource wollen, müssen wir heute schon die Konversation mit den BürgerInnen beginnen.“ (tg)

Eckdaten zum Projekt

- Titel: Smart4Health – Citizen-centred EU-EHR exchange for personalised health

- Laufzeit: 01/2019 – 02/2023

- Projektteam: Ulrike Felt, Susanne Oechsner, Robin Rae

- Institut: Institut für Wissenschafts- und Technikforschung

- Beteiligte Institutionen: Hasso Plattner Institut, Potsdam (Deutschland) | Data4Life, Potsdam (Deutschland) | Healthmetrix, Berlin (Deutschland) | Uniklinik RWTH, Aachen (Deutschland) | ITTM – Information Technology für Translational Medicine, Esch-sur-Alzette (Luxemburg) | Maastricht University Medical Centre+ (Niederlande) | Knowledgebiz (KBZ), Almada (Portugal) | Elixir-LU (Luxemburg) | Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York (USA); ZS – Unternehmen Gesundheit, Aachen (Deutschland) | Ospedale San Raffaele (Italien) | Stëftung Hëllef Doheem (Luxemburg) | EFN – European Federation of Nurses Associations, Brüssel (Belgien) | Região Autónoma da Madeira (Portugal) | I-VLAB – Laboratoire Virtuel Européen (Belgien) | EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, Brüssel (Belgien)

- Finanzierung: Europäische Union – Horizon 2020