Bildclusteranalyse © Breckner, Marent, Mayer, Weisser

Baustelle Biografie

Überblick

- Roswitha Breckner und ihr Team gehen der Frage nach, wie Menschen in sozialen Medien ihre Lebensgeschichten darstellen.

- Digitale Bildzusammenstellungen wie z. B. Facebook-Alben sind zumeist „extrem biografisch geformt“.

- In vernetzten Lebenswelten erhöht sich der Druck auf das Individuum, eine Biografie zu gestalten.

Wie werden in Zeiten sozialer Medien Biografien konstruiert? Und welche Unterschiede ergeben sich dabei zu sprachlich verfassten Biografien? Roswitha Breckner und ihr Team vom Institut für Soziologie untersuchen Tausende Fotos und führen zahlreiche lebensgeschichtliche Interviews mit Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen.

Biografien werden erlebt und zugleich konstruiert. „Und uns treibt die Frage um, was geschieht mit der Erzählform Biografie insbesondere auf der visuellen Ebene durch die Involvierung neuer Medien“, erzählt die Soziologin Roswitha Breckner, Leiterin des FWF-Projektes „Biografien in vernetzten Lebenswelten. Visuelle und sprachliche Konstruktionen von Lebensgeschichten“. „Welche neuen Formen entstehen, wie verlagern sich die Prozesse der biografischen Konstruktion? Oder erleben wir nur eine Transformation bereits existierender Darstellungsformen in die vernetzten Welten des Internets?“

Es geht dem vierköpfigen Forschungsteam, bestehend aus Projektleiterin Breckner und den MitarbeiterInnen Johannes Marent, Elisabeth Mayer und Anna Weisser, um Modi der Selbstverständigung, der Selbstthematisierung und -inszenierung, um die möglicherweise gestiegenen Herausforderungen an das Individuum, eine Biografie als „Orientierungsmodell für die eigene Lebenszeit“ erzeugen zu müssen, erläutert Breckner. Dabei sind die visuellen Möglichkeiten der sozialen Medien aber nur ein Schwerpunkt der Arbeit, ergänzt Johannes Marent: „Wir konzentrieren uns genauso auf traditionelle visuelle Darstellungsweisen wie Familienalben oder Fotowände in Wohnungen sowie auf die narrativ-sprachliche Inszenierung des eigenen Lebens.“ Denn interessant sei es ja herauszufinden, wie sich diese einzelnen Darstellungsformen aufeinander beziehen. „Vor allem wollen wir keine eindimensionalen Erklärungsversuche liefern“, sagt Elisabeth Mayer. Man sei mit Vorurteilen betreffend soziale Medien ja rasch bei der Hand. „Doch auf diese Diskurse springen wir nicht auf; vielmehr zeigen wir, wie facettenreich der Umgang mit Social Media ist – und beleuchten dabei deren biografische Funktionen.“

Der Gestaltungswille in den sozialen Medien ist deutlich sichtbar.

Im Rahmen des Projektes sollen die Altersgruppen der „Natives“ (14–19 Jahre), der „Pioneers“ (30–40 Jahre) und der „Immigrants“ (älter als 60 Jahre) hinsichtlich ihrer Biografiekonstruktionen miteinander verglichen werden. „Doch noch können wir keinen Altersgruppenvergleich antreten, weil uns die Covid-Krise da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat“, bedauert Roswitha Breckner. Das Forschungsteam erwartet, dass es im Frühjahr/Sommer 2021 wieder leichter werden dürfte, mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, „und bei den Älteren warten wir, bis sie alle geimpft sind“. Aufgrund eines Vorprojekts ist aber bereits eine Menge Datenmaterial für die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen verfügbar. „Und da ist der Gestaltungswille deutlich sichtbar“, erklärt Breckner. „Die Alben sind kuratiert, sie werden benannt, bearbeitet und angeordnet. Jedoch ist der Selektionsprozess wesentlich weniger stark ausgeprägt als bei analogen Fotoalben.“ Zu Projektbeginn stellten sich die ForscherInnen die Frage, ob die digitalen Bildzusammenstellungen, wie man sie von Facebook und Instagram kennt, überhaupt biografische Kommunikation und nicht eher zufällig zustande kommende Alltagsprozesse darstellen. „Heute wissen wir: Diese Alben sind extrem biografisch geformt“, bekräftigt Breckner. „Ob die Form jeweils absichtlich so gestaltet ist – da wäre ich vorsichtig, aber aus den digitalen Bildwelten entstehen Biografien.“ Lebensphasen, unterschiedliche Aspekte des Lebens, Lebensweisen werden artikuliert und treten miteinander in Beziehung – „und zwar so präsent und so offen, dass wir manchmal erschrecken, welche Dinge man anhand dieser Bilder über diese Menschenleben erfährt.“

Digitale visuelle Darstellungen tragen sehr viel stärker die Handschrift der Co-Produktion, vermutet Johannes Marent: „Die Leute erhalten Feedback und reselektieren ihre Bilder. Veränderungen geschehen hier wesentlich schneller als bei traditionellen Fotoalben. Die Fotos werden viel intensiver in den Diskurs gestellt, denn in den sozialen Medien bin ich sehr viel stärker nur mein Bild.“ Darüber hinaus beobachte man in den Facebook-Alben Veränderungen betreffend Lebensphasen: Alben, die keine Relevanz mehr haben, werden geschlossen oder hinauskuratiert. Beispielsweise beschloss eine junge Frau, ihrer Großmutter, die sich unlängst einen Facebook-Account zugelegt hatte, ein Album nicht zugänglich zu machen, das sie bei exzessivem Alkoholkonsum zeigt. „Hier werden also Entscheidungen getroffen: Welches Bild möchte ich wem von mir selbst mitteilen? Doch diese Entscheidungen sind nicht detaillistisch – sie beziehen sich nicht auf einzelne Fotos, sondern auf Lebensphasen“, erläutert Breckner.

Wir erkennen, dass sich die Biografiekonstruktionen im Wesentlichen in vier Typen unterteilen lassen.

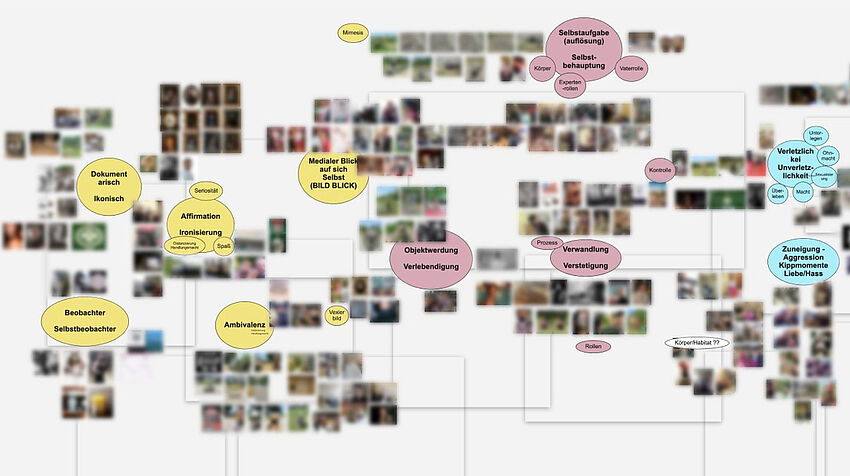

Als SozialwissenschaftlerInnen haben die ForscherInnen rund um Roswitha Breckner versucht, Typologien zu entwerfen. „Dabei gehen wir von der Frage aus: Wie verhält sich die Bildgestaltung gegenüber den Narrationen, die wir aus den Interviews kennen?“, verdeutlicht Breckner den Abstraktionsvorgang. Im Wesentlichen lassen sich vier Typen unterscheiden. Beim Typ „Maximale Differenz“ taucht in der Erzählung eine völlig andere Person auf als in den Bildern. „Es ist keinerlei biografische Kohärenz sichtbar, etwa weil eine Lebensphase schon abgeschlossen ist“, erklärt Breckner. Beim Typ „Bastelbiografie“ hingegen wird deutlich, welche Funktion die mediale Darstellung für die Lösung einer Lebensaufgabe oder -krise hatte, speziell wenn es sich um „Enteignungsprozesse der Autonomie“, also um Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen dreht. „In den sozialen Medien wird eine idealisierte Welt entworfen, um in der Bildgestaltung Handlungsmacht über die eigene Biografie zurückzugewinnen“, erklärt Elisabeth Mayer. Im Typ „Parallelmontage“ werden zwei parallel laufende Narrative sichtbar, die häufig kollidieren, etwa: „Ich war Journalistin, jetzt bin ich Hausfrau und Mutter, und die professionelle Vergangenheit ist für die Selbstdarstellung wichtig“, verdeutlicht Johannes Marent. „Häufig treffen wir hier auf konfligierende Lebensentwürfe, wenn Menschen etwa durch unerwartete Lebensereignisse in andere soziale Schichten rutschen.“ Dabei seien die Parallelmontagen „speziell über Bilder relativ einfach umzusetzen, in einer Erzählung ist das wesentlich schwieriger“, ergänzt Anna Weisser. Der vierte und letzte Typ „stellt seine Persona komplett zur Disposition“, erzählt Breckner. „Da entsteht eine unglaubliche Vielfalt in Bezug auf die Selbstdarstellung, es werden widersprüchliche Messages ausgesandt, häufig mit normativ grenzüberschreitenden Fotos, in denen Sexualität und Gewalt auftauchen. Doch zugleich ist diese Person nicht greifbar, weil sie sich durch die Grenzüberschreitung schützt. Die Auflösung der Persona dient dem Schutz der Persona.“

Die Intensität der Beziehung im Interview wird durch ihr definiertes Ende erst ermöglicht.

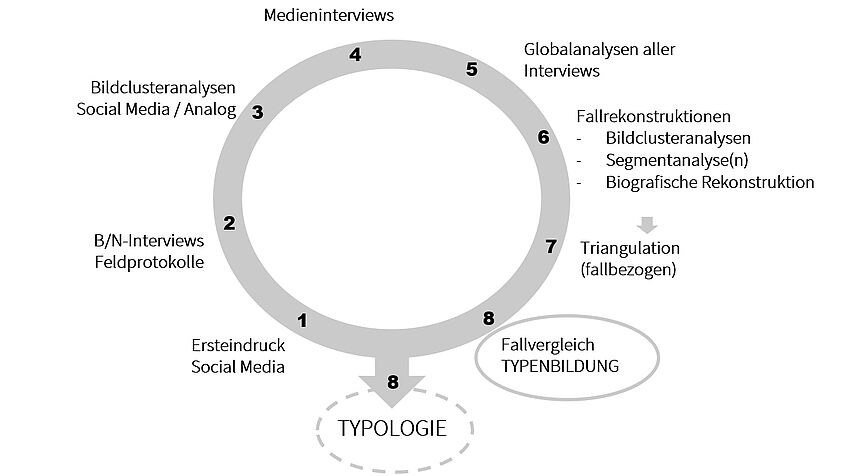

Der Forschungsprozess verläuft überaus dicht und intensiv. Ziel ist es, in jeder Altersgruppe rund 20 Personen zu finden, die sich dem Projekt als InterviewpartnerInnen zur Verfügung stellen. Ob internationale Vergleichbarkeit durch Studien in Griechenland und Brasilien hergestellt werden kann, ist nicht zuletzt von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. „Jedenfalls beginnen wir unsere Analyse immer mit den Social-Media-Accounts, damit wir die Bilder unvoreingenommen betrachten können. Wir setzen uns der Komplexität aus und sammeln Eindrücke“, erläutert Elisabeth Mayer. Danach folgen zwei biografische Interviews, die jeweils rund zwei bis drei Stunden dauern, sowie ein separates Medieninterview. „Außerdem machen wir sogenannte Feldnotizen über das Umfeld der InterviewpartnerInnen, über bemerkenswerte Ereignisse und Eindrücke während der Gespräche etc.“ Die Analysen der Bilder und der biografischen Erzählungen verlaufen parallel zueinander, „damit die Sichtweisen nicht permanent übertragen werden“, sagt Breckner. „Erst am Schluss steht die Frage: In welchem Verhältnis steht nun die Narration zu den Bildern?“

Dabei entstehen natürlich Beziehungen zwischen den ForscherInnen und ihren GesprächspartnerInnen. „Doch wir kommunizieren den Rahmen ganz klar, die Leute unterschreiben auch Einverständniserklärungen“, erklärt Breckner. „Als Forschende hören wir zu, wir gehen nicht mit unseren Geschichten in den Austausch. Wir geben den InterviewpartnerInnen den Raum, über ihr Leben so lange zu sprechen, wie sie wollen – das tun sie in dieser Länge sonst so gut wie nie. Und die Intensität der Beziehung wird durch das definierte Ende erst ermöglicht. Das ist fast so wie früher bei langen Zugreisen, bei denen man wildfremden Menschen tiefe persönliche Geheimnisse erzählt hat, weil man davon ausgehen durfte, die Person nie wiederzusehen.“

Es sei eben notwendig, den Leuten nahezukommen, um zu verstehen, was deren Biografie ausmacht. „Meistens erzählen und zeigen die Menschen mehr, als sie eigentlich geplant hatten“, schildert Elisabeth Mayer die Praxis. Dabei ist die gemeinsame Reflexion im Team sehr wichtig. Doch die beinahe größere Herausforderung seien die vielen alltäglichen Fälle, mit denen man zu tun habe, findet Johannes Marent: „Viele Menschen erzählen ähnliche Dinge. Doch durch den Fokus auf die Strukturen und unsere soziologischen Fragestellungen, durch die Neugier und den Blick auf die Unterschiede bleiben selbst die vermeintlich ‚langweiligen‘ Biografien interessant.“ Zugleich dient die Kategorienbildung und Typologisierung auch der professionellen Distanzierung.

Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist die Anonymisierung nicht nur der Bilder, sondern auch der Biografien. Die Herausforderung liegt hierbei darin, Bilder, mit denen die ForscherInnen es zu tun haben, auf eine Weise zu anonymisieren, die das Argument, das hinter einem Foto steckt, dennoch sichtbar werden lässt. Hierbei kommen verschiedene visuelle Strategien wie Konturierung oder Weichzeichnung zum Einsatz. Doch auch in den biografischen Erzählungen müssen Berufe, Wohnorte und andere Parameter verändert werden. „Denn wir wollen selbstverständlich nicht, dass durch die detaillierte Beschreibung des Lebensweges Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können“, bekräftigt Marent. Da die Interviews mit den jugendlichen und den älteren Zielgruppen noch ausstehen, ist es noch zu früh, um über vergleichende Forschungsresultate zu sprechen. „Doch wir wollen herausfinden, welche gesellschaftlichen Probleme von den Altersgruppen jeweils biografisch verhandelt werden. Wir wollen sehen, ob der Medien- mit einem Formenwandel von zentralen Elementen der Biografiegestaltung einhergeht“, fasst Breckner zusammen. „Social Media sind ein guter Platz, um Ambivalenzen zu gestalten und zu artikulieren, ohne sie lösen zu müssen.“ Welche Strategien die unterschiedlichen Altersgruppen dabei einsetzen, wird sich erst im Jahr 2023 zeigen. (tg)

Eckdaten zum Projekt

- Titel: Biografien in vernetzten Lebenswelten. Visuelle und sprachliche Konstruktionen von Lebensgeschichten

- Laufzeit: 03/2020–03/2023

- Projektteam: Roswitha Breckner (Projektleitung), Johannes Marent, Elisabeth Mayer, Anna Weisser

- Institut: Institut für Soziologie

- Finanzierung: FWF – Der Wissenschaftsfonds