Der so genannte „education gap“ bezeichnet Unterschiede im Familienverhalten zwischen Bildungsgruppen. © Pixabay.com

Ein Längsschnitt durch Europas Familien

Überblick

- Welchen Einfluss hat der Faktor Bildung auf das Familienverhalten in Europa? Und inwieweit hat sich das in den letzten 50 Jahren geändert?

- Als Basis von Caroline Berghammers Untersuchung dienen quantitative Umfragedaten

- Forschungssubjekt sind Familien in Europa

Ungleichheit wird gemeinhin ökonomisch gemessen. Doch in ihrem FWF-Projekt beschäftigt sich Caroline Berghammer mit anderen Dimensionen der Ungleichheit, nämlich dem Zusammenhang zwischen Bildung und Familienverhalten, und deren Veränderungen im zeitlichen Ablauf.

„Als ab den späten 1960er Jahren in den USA das Eherecht liberalisiert wurde, ging es mit den Scheidungszahlen rasant nach oben. Doch weil diese Praxis neu und daher anfangs mit einem Stigma versehen war, ließen sich eher höher gebildete Paare scheiden“, erzählt Caroline Berghammer. „Heute hingegen sind Scheidungen ein Phänomen, das in den USA in einem wesentlich höheren Ausmaß weniger gebildete Menschen betrifft.“ Caroline Berghammer ist fasziniert von Daten. Die Soziologin, die am Institut für Soziologie der Universität Wien und am Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (einer Kooperation von Universität Wien, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem International Institute for Applied Systems Analysis) forscht, beschäftigt sich in ihrem jüngsten, vom FWF geförderten Elise-Richter-Projekt “Families and Inequality: Trends in the Education Gap in Family Behaviour” mit dem Zusammenhang zwischen Bildungsstand und Familienverhalten.

Für die USA ist sehr gut dokumentiert, dass höher gebildete Familien eher Verhalten an den Tag legen, das ihre Ressourcen steigert – sie führen vergleichsweise stabile Ehen, sie bekommen ihre Kinder eher im späteren Lebensalter, sie verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern, und die Erwerbstätigkeit von Müttern ist hoch –, während Familien mit niedrigem Bildungsstand im Durchschnitt hohe Scheidungsraten aufweisen, Kinder eher früher bekommen, weniger Zeit für ihre Kinder haben und durch eine deutlich niedrigere Erwerbstätigkeit von Müttern gekennzeichnet sind. „Ich will wissen, ob das in Europa ähnlich ist; ob also die Bildungsschere in Bezug auf das Familienverhalten einen ähnlich großen Winkel hat wie in den USA“, erzählt Berghammer.

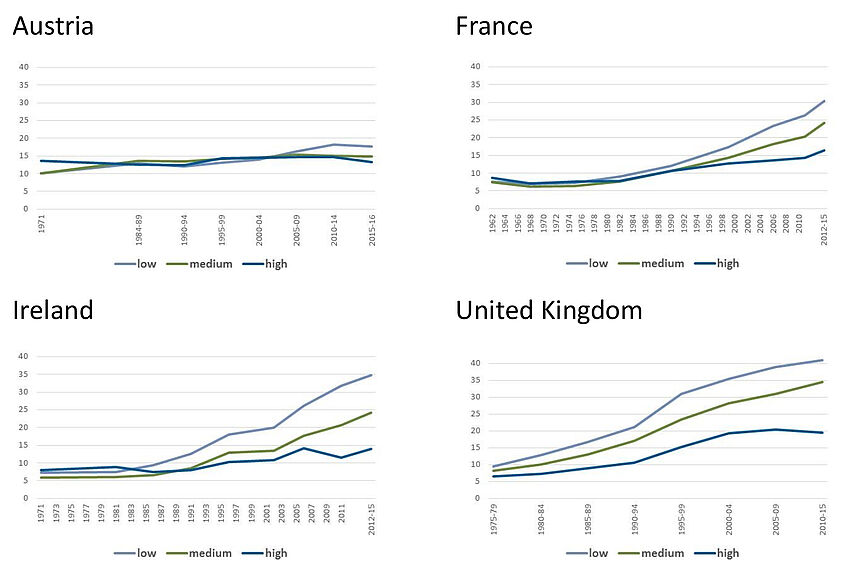

Das Projekt läuft noch bis 2022, dennoch lassen sich schon einige Ergebnisse festhalten: „In Österreich zum Beispiel, aber auch in Italien sind Frauen mit hohem und Frauen mit niedrigem Bildungsstand mit etwa derselben Wahrscheinlichkeit Alleinerzieherinnen. In Großbritannien und Irland hingegen erleben wir, dass die Schere sich öffnet“ – wenngleich nicht so stark wie in den USA. Daran schließt sich eine zweite Ebene von Fragen an: „Was bedeutet das, und woher kommt das? Wie können wir erklären, warum sich die Schere in dem einen Land öffnet und in dem anderen Land nicht oder nicht so stark?“, formuliert Berghammer und schränkt zugleich ein, dass sie die sozialpolitische Interpretation der von ihr aufbereiteten Daten nicht als die primäre Aufgabe in diesem Projekt sieht. „Da haben wir eine Menge Probleme mit der empirischen Nachweisbarkeit. Zum Beispiel sind die Unterstützungsleistungen für Alleinerziehende sehr komplex und umfassen extrem viele Detailfragestellungen. Das stellt uns schon in Österreich vor große Herausforderungen; in einer vergleichenden Studie wie meiner, die viele europäische Staaten und mehrere Jahrzehnte umfasst, würde die Komplexitätsfrage unlösbar.“

Auch weitere Faktoren könnten eine Rolle spielen. Es ist zum Beispiel sehr gut möglich, dass in Österreich die ethnische Zusammensetzung die Ergebnisse beeinflusst. Es könnte sein, dass die niedrigen Scheidungsraten bei Migrantinnen durch soziale Konventionen bedingt sind und daher den Zusammenhang zwischen Bildung und Familienverhalten zum Teil erklären.

Ich mag lange Zeitreihen

Vor allem aber ist Berghammer am zeitlichen Längsschnitt interessiert: „Ich mag die langen Zeitreihen“, sagt sie. Deshalb setzt ihre vergleichende Studie auch schon in den 1970er Jahren an. Entlang dieser Daten wird deutlich, wie sich Ungleichheit in Bezug auf Kinder manifestiert und verändert. „Zumeist wird Ungleichheit ja aus ökonomischer Sicht beurteilt. Mein Projekt hingegen macht eine andere Seite auf, die die Mechanismen der Ungleichheit auch im Bildungsstand und dem daraus folgenden Familienverhalten sichtbar macht“, erklärt Berghammer.

Die Grafik zeigt den Anteil an Alleinerzieherinnen nach dem Bildungsniveau der Mutter (niedrig – mittel – hoch) im europäischen Vergleich. Quelle: Präsentation im Rahmen der 6th European User Conference for EU-Microdata, März 2019, Mannheim/Deutschland, S. 9. © Caroline Berghammer

Das Projekt operiert ausschließlich mit quantitativen Erhebungen, mit Sekundärdaten aus den letzten 50 Jahren. Doch die Suche nach den entsprechenden Daten gestaltet sich mitunter schwierig. „Neuere Erhebungen sind wunderbar aufbereitet und harmonisiert, da gibt es keine Probleme“, erzählt Berghammer, „aber bei älteren Daten stoße ich nicht selten auf hohe Hürden.“ Besonders in Italien habe bei den Daten aus den 1970er Jahren ein beinahe undurchdringliches Chaos geherrscht, weil die Prozesse kaum dokumentiert und keine der an den damaligen Erhebungen beteiligten Personen mehr auffindbar waren. „Deshalb hat nun eine italienische Kollegin die Aufgabe übernommen, die Daten zu analysieren und zu harmonisieren“, sagt Berghammer. Zudem gibt es länderspezifisch unterschiedliche Regelungen. Die norwegischen Daten etwa dürfen das Land nicht verlassen. „Das bedeutet, ich hätte nach Oslo fahren und die Daten dort analysieren müssen.“ Weil das im Rahmen des Projekts – und nicht zuletzt angesichts der Corona-Pandemie – nicht zu leisten gewesen wäre, hat Berghammer einen norwegischen Kollegen an Bord geholt.

In Deutschland ist Fernauswertung die einzige Möglichkeit der Datenanalyse. „Das heißt, die deutschen KollegInnen schicken mir einen Datensatz von wenigen Personen, auf dessen Basis ich das Auswertungsprogramm schreibe. Dieses Programm lassen die deutschen KollegInnen dann über den gesamten Datensatz laufen“, erklärt Berghammer. Da es nicht möglich ist, über das Elise-Richter-Projekt des FWF MitarbeiterInnen anzustellen, war Berghammer auf den guten Willen der KollegInnen in Norwegen und Italien angewiesen. „Die beiden waren an dem Thema interessiert und scheinen als Co-AutorInnen in dem entsprechenden Artikel auf. Deshalb machen sie das.“

Zeitverwendungserhebungen sind gewissermaßen der Goldstandard meiner Forschung

Zentrale Quellen in Berghammers Forschungsarbeit sind die Zeitverwendungserhebungen, die, koordiniert von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, alle zehn Jahre durchgeführt werden. „Das ist gewissermaßen der Goldstandard innerhalb der Zeitverwendungsforschung“, erzählt Berghammer. Nach dem Mikrozensus zufällig ausgewählte Personen führen 24 Stunden lang im 15-Minuten-Rhythmus Tagebuch darüber, womit sie sich gerade beschäftigen, was sie gerade tun. „Das ist enorm wertvoll, weil wir mittlerweile wissen, dass Erinnerungen diesbezüglich nur schlecht funktionieren.“ Die Erhebung wird in den politischen Debatten häufig zur „Genderstudie“ verkürzt, doch tatsächlich geben die Befragungen umfangreiche Aufschlüsse über jegliche Alltagspraxis. Dank ihnen lässt sich etwa klar nachzeichnen, wie sich familiäre Tätigkeiten zwischen Frau und Mann aufteilen, und die Erhebungen erklären auch auf empirisch belastbare Weise das scheinbare Paradox, dass Frauen mit geringem Bildungsgrad (und tendenziell geringerem Erwerbsausmaß) weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen als höher gebildete Mütter (mit tendenziell höherem Erwerbsausmaß). Letztere lagern, begünstigt durch ihr höheres Durchschnittseinkommen, etwa einen substanziellen Teil der Hausarbeit an externe Dienstleisterinnen aus. „Dadurch haben sie mehr Zeit, obwohl sie weniger Zeit haben“, formuliert es Berghammer lakonisch.

Die letzte Zeitverwendungserhebung hat in Österreich 2008/09 stattgefunden, über 8.000 Menschen haben teilgenommen. 2020 hätte ein neuerlicher Durchgang stattfinden sollen. Seine Durchführung musste aufgrund der Pandemie aber verschoben werden. Es ist zurzeit unklar, ob und wann die Erhebung durchgeführt werden kann und ob ihre Ergebnisse noch Eingang in Caroline Berghammers Forschungsprojekt finden können.

Höher gebildete, gut verdienende Mütter haben mehr Zeit, obwohl sie weniger Zeit haben

Die Anwendungsbereiche von Berghammers Forschungen sind vielfältig. „Es kann darum gehen, sozialpolitische Barrieren abzubauen und etwa weniger gebildeten Müttern bessere Erwerbschancen zu ermöglichen“, meint Berghammer. Aber die Wege zu definieren, mit denen dieses Ziel zu erreichen wäre, ist Aufgabe des Gesetzgebers. „Und“, fährt Berghammer fort, „es ist schon ein Fortschritt, dass Kindergärten als Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden. Aber angesichts der Grundstrukturen können die PädagogInnen diese Anforderungen gar nicht erfüllen. Wir wissen, dass aus entwicklungspsychologischer Sicht zwei BetreuerInnen auf acht Kinder unter drei Jahren das ideale Verhältnis wäre. Aber nur höhergebildete, besserverdienende Familien können es sich leisten, ihre Kinder in entsprechende privat finanzierte Horte und Kindergärten zu schicken. Und so entsteht Ungleichheit schon im frühesten Lebensabschnitt.“ Caroline Berghammers Forschungen liefern die empirische Basis, die der Gesetzgeber seinen familien- und sozialpolitischen Weichenstellungen zugrunde legen kann. Aber die Richtung zu bestimmen, bleibt eine genuin politische Aufgabe. (tg)

Eckdaten zum Projekt

- Titel: Families and Inequality: Trends in the Education Gap in Family Behaviour (Bildungsunterschiede im Familienverhalten in europäischen Ländern)

- Laufzeit: 03/2018–06/2022

- Projektleitung: Caroline Berghammer

- Institut: Institut für Soziologie

- Finanzierung: FWF – Der Wissenschaftsfonds (Elise-Richter-Programm)