Gruppenfoto vom ersten Care-Rat in Kaltenleutgeben © Gemeinsam sorgen: Das Potenzial von Care-Räten

Rat aus der Zivilgesellschaft

Überblick

- Menschen brauchen in unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensphasen Unterstützung. Gerade in einer alternden Gesellschaft nimmt der Unterstützungsbedarf zu.

- Diese Unterstützung ist nicht immer gegeben, wenn sich in Zeiten von gesellschaftlichem Wandel Familienstrukturen ändern und mehr Menschen allein leben. Zudem ist Sorgearbeit gesellschaftlich ungleich verteilt und wenig wertgeschätzt. Sie wird vielfach von Frauen verrichtet, die dadurch oft Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind.

- Ein Projekt an der Universität Wien und FH St. Pölten führte sogenannte „Care-Räte“ durch, bei denen Personen aus der Zivilgesellschaft teilnahmen, um mögliche Lösungen im Hinblick auf die Herausforderungen sowohl derjenigen, die Sorgearbeit leisten wie auch derer, die Unterstützung benötigen, zu beraten.

Welchen Herausforderungen begegnen pflegebedürftige Menschen sowie jene, die sie unterstützen – sowohl bezahlt als auch unbezahlt? Wie können Gemeinden und ihre Einwohner*innen dazu beitragen, Sorgearbeit anders zu verteilen? Und wie könnten die Unterstützungsstrukturen der Zukunft gestaltet sein? Mit diesen Fragen setzten sich Bürger*innen aus unterschiedlichen Gemeinden auseinander, als sie im Rahmen der sogenannten „Care-Räte“ zusammenkamen.

Unsere Gesellschaft ist im Wandel, was sich auch an demographischen Faktoren festmachen lässt. So werden Menschen etwa immer älter, und auch Familienmitglieder leben immer öfter weit voneinander entfernt. „Durch diese Faktoren, und dadurch, dass die Sorgearbeit vielfach als Aufgabe der Frauen im Privaten wahrgenommen wird, tun sich zunehmend große Lücken in der Unterstützung von Menschen auf“, erläutert Emma Dowling, Soziologin und Autorin des Buchs The Care Crisis, die gemeinsam mit Michaela Moser von der FH St. Pölten das Projekt „Gemeinsam sorgen: Das Potenzial von Care-Räten“ durchgeführt hat. Dabei griffen die beiden Wissenschafter*innen die von Gabriele Winker in ihrem Buch Care Revolution beschriebene Idee der Care-Räte auf, setzten diese erstmals in Österreich um und entwickelten den methodischen Ansatz weiter.

Zentrales Ziel des Projekts ist gewesen, demokratische Beteiligungsprozesse zu fördern, indem Menschen aus der Zivilgesellschaft zusammengebracht werden, um gemeinsam Ideen und Lösungsstrategien für die Herausforderungen in der Versorgung zu entwickeln. Die Care-Räte sollen dabei helfen, vor Ort in den Gemeinden tragfähige Unterstützungsstrukturen aufzubauen, die Synergien zwischen kommunalen Angeboten, sorgenden und sorgebereiten Menschen sowie den Personen, die Unterstützung benötigen, zu schaffen und zu stärken.

Ein erster Care-Rat in Kaltenleutgeben

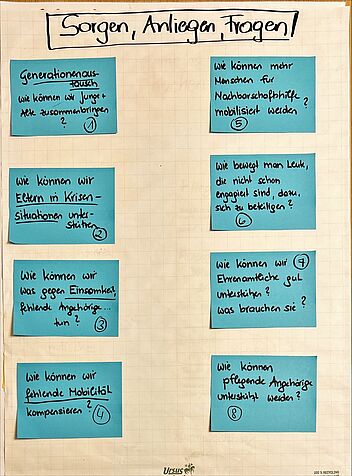

Ihr erstes Pilotprojekt führten Emma Dowling und Michaela Moser gemeinsam mit Mitarbeiter*innen an der FH St. Pölten und Universität Wien in der Gemeinde Kaltenleutgeben nahe Wiens durch. „Wir hielten ein erstes Treffen mit etwa zehn Personen ab, die gut in der Gemeinde vernetzt waren. Gemeinsam überlegten wir, was die Sorgen und Anliegen in der Gemeinde sind, und welche Menschen aus der Gemeinde an einem Care-Rat teilnehmen sollten“, erklärt Emma Dowling. Daraus ergab sich eine Liste von etwa 25 Personen, die zu einem ersten Care-Rat eingeladen wurden. „Es war uns ein großes Anliegen, nicht nur Menschen, die direkt mit Pflege und Betreuung zu tun haben, einzuladen, sondern ein weiteres Netz zu werfen, und etwa auch die Busfahrerin, den Friseur, und junge Menschen einzuladen“, so die Soziologin. „Denn einerseits sind ja gerade pflegende Angehörige diejenigen, die durch zahlreiche Anforderungen am wenigsten Zeit haben. Und andererseits ist Sorge füreinander ein Thema, das alle in der Gemeinde und nicht nur direkt betroffene angeht.“

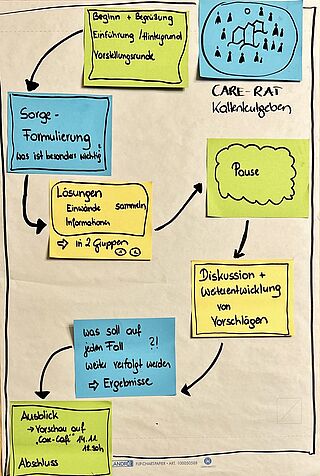

Am Care-Rat nahmen rund 25 Personen teil, darunter auch die Bürgermeisterin und die Gemeinderätin für Gesundheit und Soziales. Gemeinsam verbrachten sie einen Tag damit, zentrale Fragen und Herausforderungen rund um Sorgearbeit zu diskutieren. „Michaela Moser und ich übernahmen dabei die Moderation. Wir luden die Teilnehmer*innen dazu ein, über persönliche Erfahrungen, Sorgen und Anliegen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mögliche Lösungsansätze zu entwickeln“, erläutert Emma Dowling.

Einige Teilnehmer*innen dieses Care-Rates präsentierten die Ergebnisse ihres Treffens ein paar Wochen später bei einer Veranstaltung, die für alle Gemeindemitglieder offen war. Es gab verschiedene Ideen, etwa der Wunsch nach einem Unterstützungssystem, das die Vernetzung zwischen Unterstützungssuchenden und -bietenden erleichtern könnte, ähnlich wie eine Nachbarschaftshilfe. Auch der Wunsch nach einem Raum, in dem Begegnung stattfinden kann, und Menschen sich etwa zu bestimmten Themen austauschen können, wurde geäußert. Vor allem für Zugezogene sei es oft sehr schwer, Kontakte zu knüpfen und in Austausch zu kommen. „Die Menschen in Kaltenleutgeben haben dann tatsächlich ein regelmäßiges Treffen im Park in den Sommermonaten mit Kaffee, Kuchen und Aktivitäten ins Leben gerufen, um diesen Ort der Begegnung zu schaffen“, erzählt Emma Dowling.

Ein Jahr nach dem Care-Rat trafen sich die Wissenschafter*innen erneut mit jenen Personen, die damals in Kaltenleutgeben teilgenommen hatten. Während die Teilnehmenden selbst die Initiative des Treffens im Park entwickelt und umgesetzt hatten, gab es auch die Rückmeldung, dass es hilfreich wäre, wenn es etwa eine kontinuierliche Begleitung über einen längeren Zeitraum gäbe. „Es könnte hilfreich sein, einen Care-Rat in irgendeiner Form institutionell in eine Gemeinde einzubinden, z.B. durch Sozialarbeiter*innen, die für diese und damit zusammenhängende Aufgaben bei der Gemeinden angestellt werden“, so die Wissenschafterin.

Eine Idee macht Schule: Care-Räte in anderen Gemeinden

Aufbauend auf diesem ersten Care-Rat führten Emma Dowling und Michaela Moser im Rahmen eines Folgeprojekts zwei weitere Care-Räte im Waldviertel und in der Steiermark durch. „Wir haben bei diesen beiden Care-Räten neue Methoden ausprobiert, von denen wir infolge unserer ersten Erfahrung in Kaltenleutgeben annahmen, dass sie gut funktionieren könnten“, so die Soziologin Dowling. Beispielsweise erstreckte sich einer dieser Care-Räte über zwei Tage. „Wir begannen etwa an einem Freitagnachmittag und berieten bis zum frühen Abend, und machten am Samstagvormittag weiter“, erinnert sich Dowling. „Das hatte den Vorteil, dass die Teilnehmer*innen etwas mehr Zeit hatten, Gedanken und Ideen reifen zu lassen, und sie dann nochmal besprechen zu können“. Auch regten die beiden Wissenschafter*innen bei diesen Care-Räten vermehrt zum Visionieren an: „Wir baten die Teilnehmer*innen, sich vorzustellen, wie Sorgestrukturen in der Zukunft, etwa 2030 aussehen könnten. Dabei ging es in erster Linie nicht darum, wie das realistisch umgesetzt werden könnte, sondern darum, Idealvorstellungen zu entwickeln“, so Emma Dowling. Auch erwies es sich als sehr hilfreich für die Teilnehmer*innen, Anregungen von den beiden Wissenschafter*innen über die aktuellen gesellschaftlichen Probleme im Hinblick auf Pflege und Unterstützungsstrukturen zu bekommen. „Dabei haben wir auch Initiativen und Projekte von anderen Kontexten gesammelt und präsentiert, was inspirierend auf die Teilnehmer*innen wirkte“, so Dowling.

In allen Care-Räten wurde immer wieder das Bedürfnis zu mehr Austausch und Begegnung zwischen den Menschen laut: „Es gab starke Wünsche nach mehr intergenerationalem Austausch und Orten der Begegnung. Über mehrgenerationale Wohnprojekte wurde auch mehrfach diskutiert“, erinnert sich die Soziologin.

Ein Handbuch zur Leitung von Care-Räten

Aus den Erkenntnissen, die Michaela Moser und Emma Dowling durch das Veranstalten der verschiedenen Care-Räte gewannen, entwickelten sie ein Handbuch, das beschreibt, wie ein Care-Rat durchgeführt werden kann und welche Tools und Techniken dabei nützlich sein können. „Das soll es Menschen im Gesundheits- und Sozialbereich, Nachbarschaftshilfen oder sonst daran interessierten Personen ermöglichen, selbst Care-Räte in ihren eigenen Gemeinden durchführen zu können“, erklärt Emma Dowling. „In unserer Rolle als Wissenschafter*innen können wir partizipative Methoden, wie beispielsweise den Care-Rat, entwickeln und den Menschen Anleitungen geben, damit sie diese vor Ort selbst durchführen können.“

Dabei betont die Soziologin auch die Rolle dieser Art der Forschung in Zeiten multipler gesellschaftlicher Krisen. Forschung, die wie in diesem Projekt aktiv Unterstützungsstrukturen unter Einbezug von Bürger*innen, Sorgenden, Menschen mit Unterstützungsbedarf und kommunaler Entscheidungsträger*innen schaffen möchte, kann einen unmittelbaren Beitrag für die konkreten Lebensumstände leisten.

Durch die bereits durchgeführten Care-Räte konnten Menschen sich in ihren Gemeinden stärker untereinander vernetzen und sich gemeinsam einem Thema widmen, dass für sie mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Das zentrale Anliegen ist eine Verbesserung der Lebensqualität dadurch, dass Menschen darüber nachdenken, wie sie besser miteinander leben und füreinander sorgen können. Mit der Entwicklung des Handbuches seitens der Wissenschafter*innen bekommen Menschen, die einen oder eine Serie an Care-Räten durchführen möchten, Anregungen und Ideen, wie sie dies in ihrer Gemeinde tun könnten. (ht)

Eckdaten zum Projekt

- Titel: Gemeinsam sorgen: Das Potenzial von Care-Räten

- Laufzeit: 06/2023 – 02/2024

- Projektteam: Emma Dowling, Sarah Bretschko, Franziska Vesenmaier

- Beteiligte und Partner*innen: FH St. Pölten (Michaela Moser, Silvia Hafellner- Tahamtan, Rosa Hergan, Michaela Huber, Veronika Reidinger)

- Institut: Institut für Soziologie

- Finanzierung: Ludwig Boltzmann Gesellschaft Open Innovation Science Impact Lab